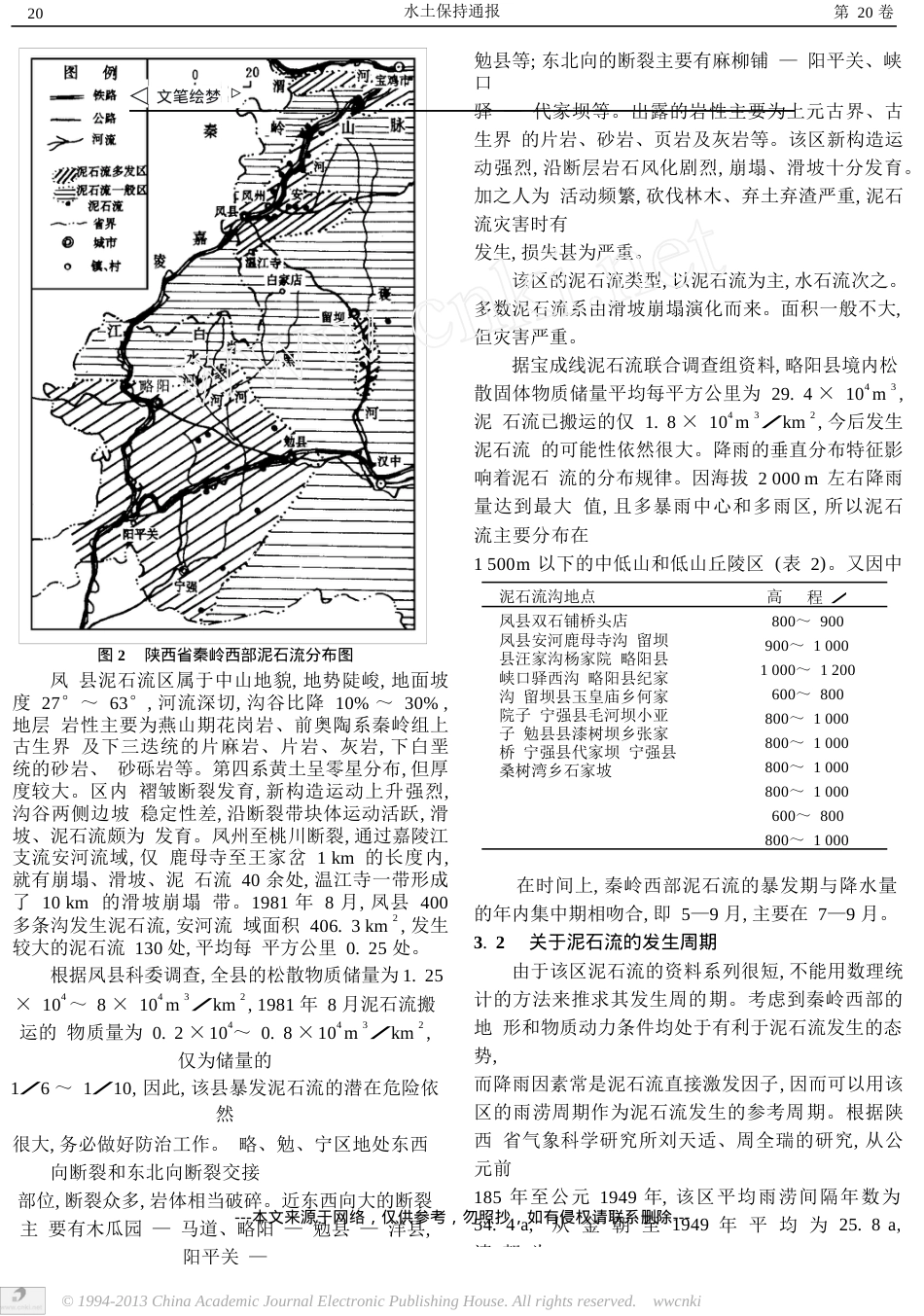

陕西省秦岭西部泥石流区域规律研究刘兴昌(西北大学城市与资源学系,陕西西安710069)摘要:通过大量的资料分析了陕西省秦岭西部泥石流发生的环境条件,以及人类活动对泥石流的影响,并对该区泥石流的区域规律进行了研究。关键词:秦岭泥石流时空规律文献标识码:A:1000-288X(2000)01-0017-05:P642.23APreliminaryStudyonRegionalRegularitiesofDebrisFlowinWesternQinlingMountainsofShaanxiProvinceLIUXing2chang(DepartmentofUrbanandResources,NorthwestUniversity,Xiπan710069,PRC)Abstract:TheenvironmentalconditionandtheeffectofhumanactivitiesonthedebrisflowoccurrenceinwesternQinlingmountainsofShaanxiprovinceareanalyzed.Itispointedoutthatdebrisflowdisa陕西省秦岭山区历史上曾发生过多次山地灾害,且泥石流灾害常与洪水灾害相伴生。20世纪80年代以来,由于山地环境的恶化,秦岭山地灾害进入明显的活跃期。继1981年秦岭山地西部汉江、嘉陵江上游暴发历史罕见的大面积泥石流灾害之后,1983年安康、商洛发生大面积泥石流,洪水吞噬了安康县城。1986年商洛地区发生了泥石流,1988年华山、蓝田柞水县发生了泥石流,1990年秦岭山地西部的宝鸡汉中地区又发生泥石流,1992年略阳纪家沟也发生了泥石流。这种态势清楚地表明,秦岭山地泥石流暴发频率在加快,危害和损失亦越来越严重,其中秦岭西部表现尤为突出。据不完全统计,1981—1992年,秦岭山地因山地泥石流、滑塌、洪水灾害死亡3936人,倒塌房屋1.16×106间,损失粮食7.32×108kg,经济损失3.0×109元人民币,对山区生态环境和经济建设造成了巨大破坏。泥石流是发生在山区特有的灾异现象,暴发突然,历时暂短,破坏力极强,常造成严重的灾害。从表面上看,泥石流的发生似乎带有偶然性或随机性,对单沟单个泥石流事件进行微观分析,探究其发生机化到一定程度的必然产物。因此,从环境系统整体上分析其区域环境背景,把握其区域规律,对于有效地防灾减灾,同样具有重大意义。秦岭西部泥石流发育的自然环境泥石流为一种特殊洪流,其暴发必须同时具备3个基本条件,即丰富的松散固体物质、陡峻的地形和充沛的水源,此3个条件是发生泥石流的必要充分条件,主要由区域环境特点所决定。秦岭山地西部由于基本具备了这些条件,从而成为泥石流的多发区和重灾区。1.1特殊的地质地貌特征提供了优越的基础条件秦岭山地西部的区域地质构造极为复杂,褶皱强烈,深大断层发育。现代上升隆起为主的折绕运动甚为显著。沿深大断裂带形成了地壳高应力集中区。在长期多次构造变动下,断层发生了复杂的演变过程。断层纵横交错,裂隙节理发育,岩体风化强烈,整体性差,附近岩体结构疏松,形成了10m至数百米宽的挤压破碎带。断层面一般较陡直,倾角40°~70°,两盘垂直位移大。位于活动断裂带上陡峭段的岩体常处于极限平衡状态,在水体(降水、径流或渗水)、震动等外1收稿日期:1999211212资助项目:国家自然科学基金资助项目“秦岭山地泥石流区域规律与减灾模式研究”,(49471068)。作者简介:刘兴昌,男,1946年生,副教授,主要从事水土保持、水资源、灾害学、环境生态以及区域经济研究的教学工作,发表论文30余篇。电话:(029)8302460。---本文来源于网络,仅供参考,勿照抄,如有侵权请联系删除---水土保持通报第20卷18因影响下,沿构造断裂面常发生滑坡或崩塌。秦岭山地西部的滑坡基本上沿断裂带分布,其中以略阳、勉县、宁强三角地带最为密集,即①号断裂(NE)和②号断裂(WE)带相交接所控制的区域①号断裂带上,滑坡密布,位于断层北西盘上的块体均向北东方向滑移,反映了断裂带右旋错动的特点。另外,略阳北部和留坝2条滑塌密集带恰与③号土,第四系除基岩风化壳外,区域内尚堆积较大面积的薄层黄土及黄土状土。古生代出露的软弱岩层,如千枚岩、板岩等,因多次强烈的构造运动,变质较深,风化严重,非常破碎,多为2~10cm的碎块,或风化成粉状细粒,覆盖在山坡之上,压密性差,结构疏松。经剪切试验,其剪切强度之峰值、残值差异很大,残余强度一般为峰值的1/5~1/3,且抗剪强度随着水分增加显著减小(表1)。含水量/%22.1022.7027.70峰值残值35.2915.6833.337.8414.715.88C/(kP)峰值残值20.0019.5020.0019.50...