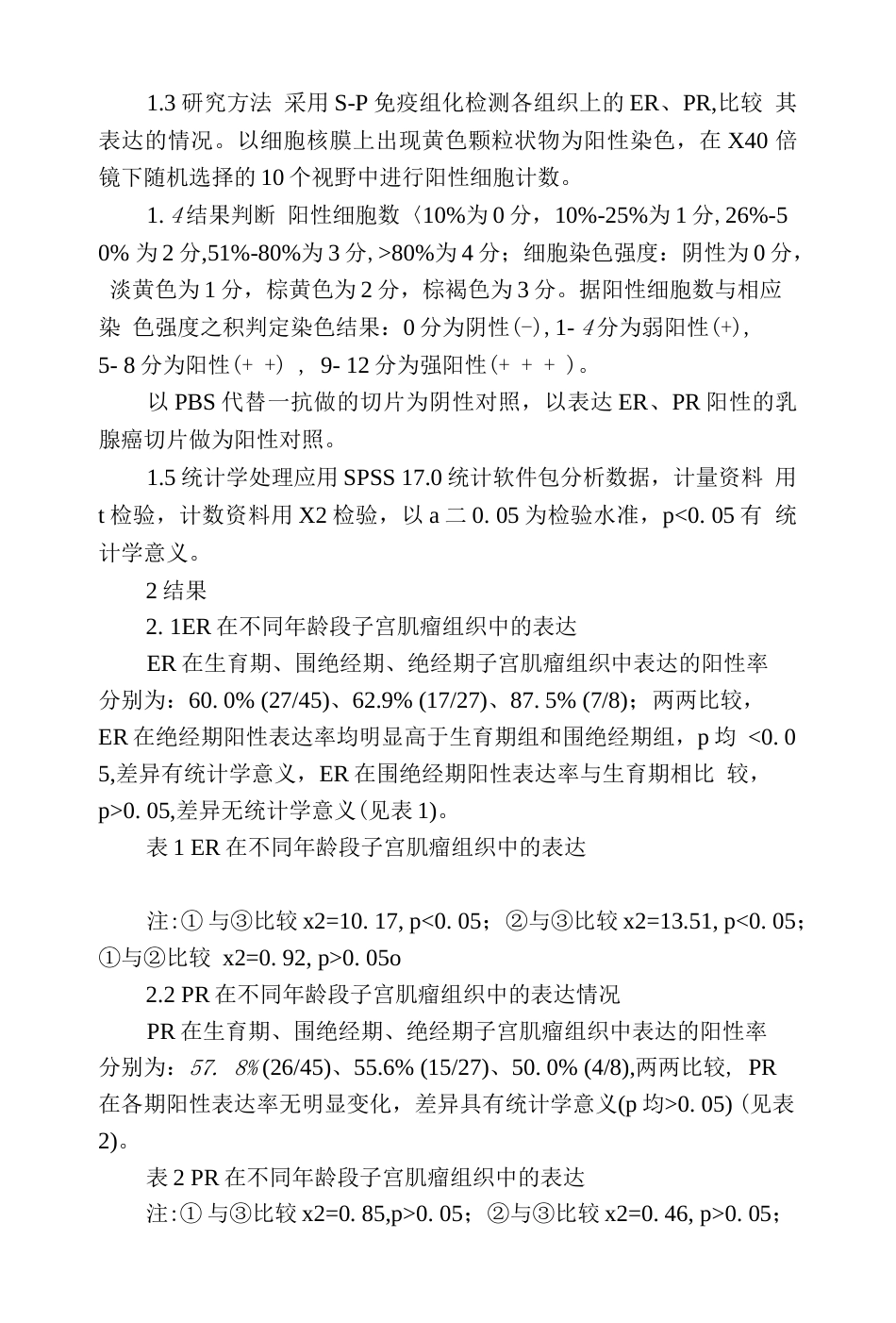

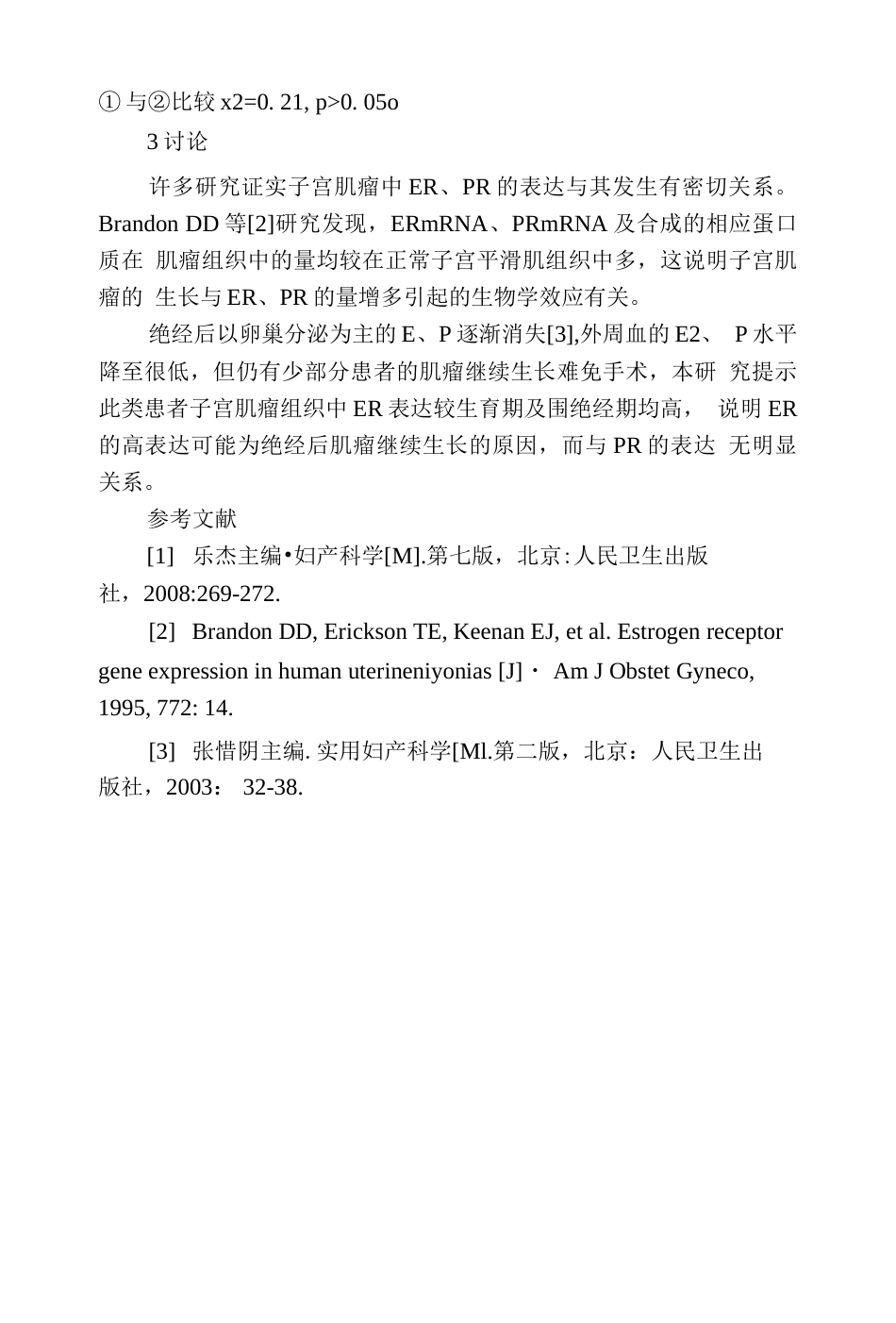

ER-PR在绝经后生长的子宫肌瘤组织中的表达及意义ER\PR在绝经后生长的子宫肌瘤组织中的表达及意义【摘耍】目的对比ER、PR(estrogenreceptor,ER,雌激素受体;progesteronereceptor,PR,孕激索受体)在绝经前后子宫肌瘤中的表达,探讨绝经后肌瘤生长的原因。方法子宫肌瘤病理切片80例,其中绝经期8例为研究组,生育期45例、围绝经期27例为对照组,用免疫组化法检测肌瘤中ER、PR的表达。结果ER在绝经后子宫肌瘤的阳性率明显高于绝经前,PR在绝经前后子宫肌瘤组织中的表达无明显差异。结论ER在子宫肌瘤组织中的高表达可能是绝经后肌瘤继续生长的原因。【关键词】ERPR子宫肌瘤绝经后:R737.33文献标识码:B:1005-0515(2011)11-047-02子宫肌瘤是女性生殖器官中最常见的良性肿瘤[1],它发生发展的病因及机制迄今仍不明确,其发病的诸多临床特点提示与雌孕激素有密切关系。大部分肌瘤绝经后随着激素水平的下降停止生长或萎缩无需治疗,但仍有少数继续生长其至肉瘤变,本研究通过检测绝经后继续生长的子宫肌瘤组织中的ER、PR的表达来探讨其可能的机制。1资料与方法1・1研究对象留取2008年1月至2011年1月因子宫肌瘤行子宫切除术的病理切片80份,依据患者的年龄、绝经情况分为:生育期45例,围绝经期27例,绝经期8例。所有患者经妇检、彩超、术中所见、术后组织病理均证实为子宫平滑肌瘤,且以组织病理为最终诊断。患者未用药物治疗,无其他合并症。1.2主耍试剂单克隆小鼠抗人雌激素受体,单克隆小鼠抗人孕激索受体,S-P(streptavidin-perosidase,链霉菌抗生物素蛋白-过氧化物酶连结法)免疫组化检测试剂(基因科技上海有限公司)。1.3研究方法采用S-P免疫组化检测各组织上的ER、PR,比较其表达的情况。以细胞核膜上出现黄色颗粒状物为阳性染色,在X40倍镜下随机选择的10个视野中进行阳性细胞计数。1.4结果判断阳性细胞数〈10%为0分,10%-25%为1分,26%-50%为2分,51%-80%为3分,>80%为4分;细胞染色强度:阴性为0分,淡黄色为1分,棕黄色为2分,棕褐色为3分。据阳性细胞数与相应染色强度之积判定染色结果:0分为阴性(-),1-4分为弱阳性(+),5-8分为阳性(++),9-12分为强阳性(+++)。以PBS代替一抗做的切片为阴性对照,以表达ER、PR阳性的乳腺癌切片做为阳性对照。1.5统计学处理应用SPSS17.0统计软件包分析数据,计量资料用t检验,计数资料用X2检验,以a二0.05为检验水准,p<0.05有统计学意义。2结果2.1ER在不同年龄段子宫肌瘤组织中的表达ER在生育期、围绝经期、绝经期子宫肌瘤组织中表达的阳性率分别为:60.0%(27/45)、62.9%(17/27)、87.5%(7/8);两两比较,ER在绝经期阳性表达率均明显高于生育期组和围绝经期组,p均<0.05,差异有统计学意义,ER在围绝经期阳性表达率与生育期相比较,p>0.05,差异无统计学意义(见表1)。表1ER在不同年龄段子宫肌瘤组织中的表达注:①与③比较x2=10.17,p<0.05;②与③比较x2=13.51,p<0.05;①与②比较x2=0.92,p>0.05o2.2PR在不同年龄段子宫肌瘤组织中的表达情况PR在生育期、围绝经期、绝经期子宫肌瘤组织中表达的阳性率分别为:57.8%(26/45)、55.6%(15/27)、50.0%(4/8),两两比较,PR在各期阳性表达率无明显变化,差异具有统计学意义(p均>0.05)(见表2)。表2PR在不同年龄段子宫肌瘤组织中的表达注:①与③比较x2=0.85,p>0.05;②与③比较x2=0.46,p>0.05;①与②比较x2=0.21,p>0.05o3讨论许多研究证实子宫肌瘤中ER、PR的表达与其发生有密切关系。BrandonDD等[2]研究发现,ERmRNA、PRmRNA及合成的相应蛋口质在肌瘤组织中的量均较在正常子宫平滑肌组织中多,这说明子宫肌瘤的生长与ER、PR的量增多引起的生物学效应有关。绝经后以卵巢分泌为主的E、P逐渐消失[3],外周血的E2、P水平降至很低,但仍有少部分患者的肌瘤继续生长难免手术,本研究提示此类患者子宫肌瘤组织中ER表达较生育期及围绝经期均高,说明ER的高表达可能为绝经后肌瘤继续生长的原因,而与PR的表达无明显关系。参考文献[1]乐杰主编•妇产科学[M].第七版,北京:人民卫生出版社,2008:269-272.[2]BrandonDD,EricksonTE,KeenanEJ,etal.Estrogenreceptorgeneexpressioninhumanuterineniyonias[J]・AmJObstetGyneco,1995,772:14.[3]张惜阴主编.实用妇产科学[Ml.第二版,北京:人民卫生出版社,2003:32-38.