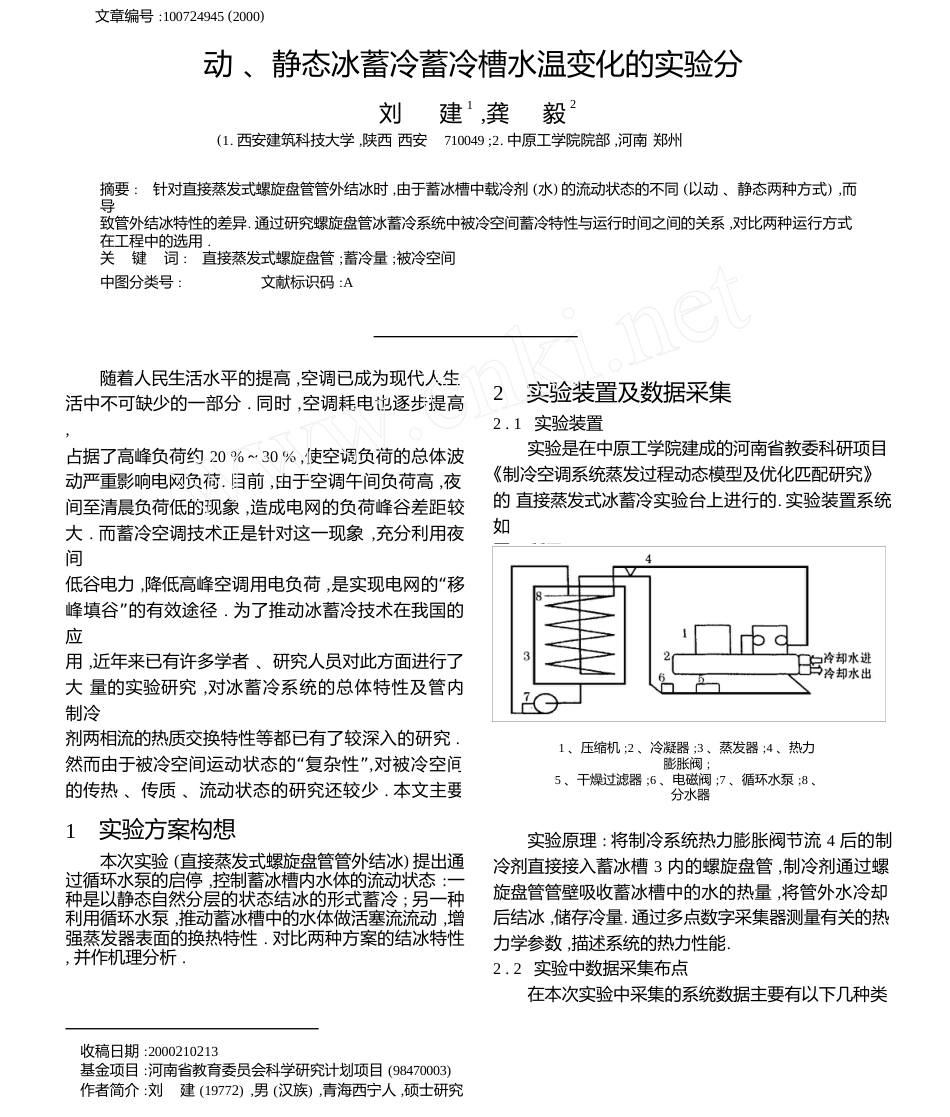

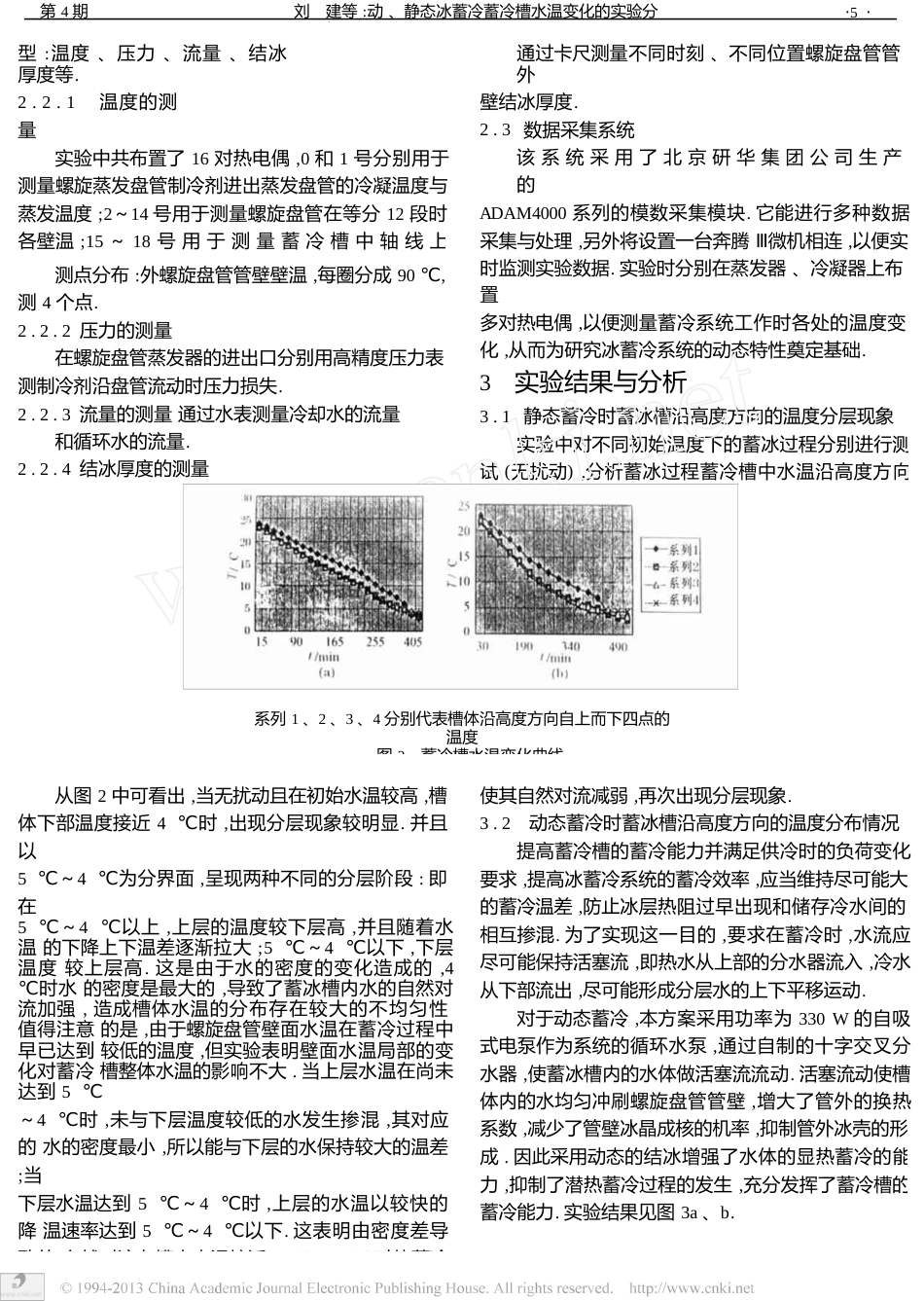

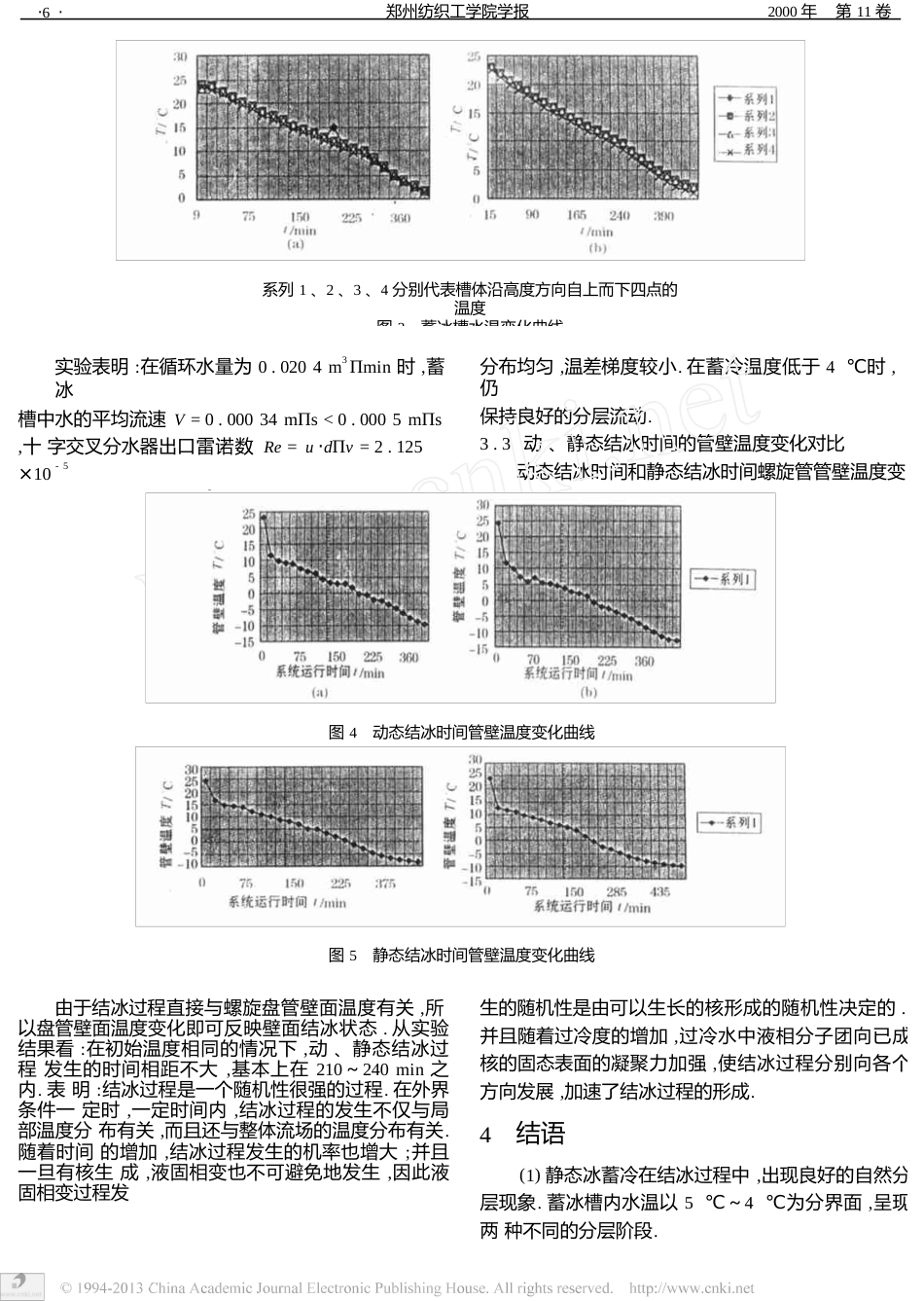

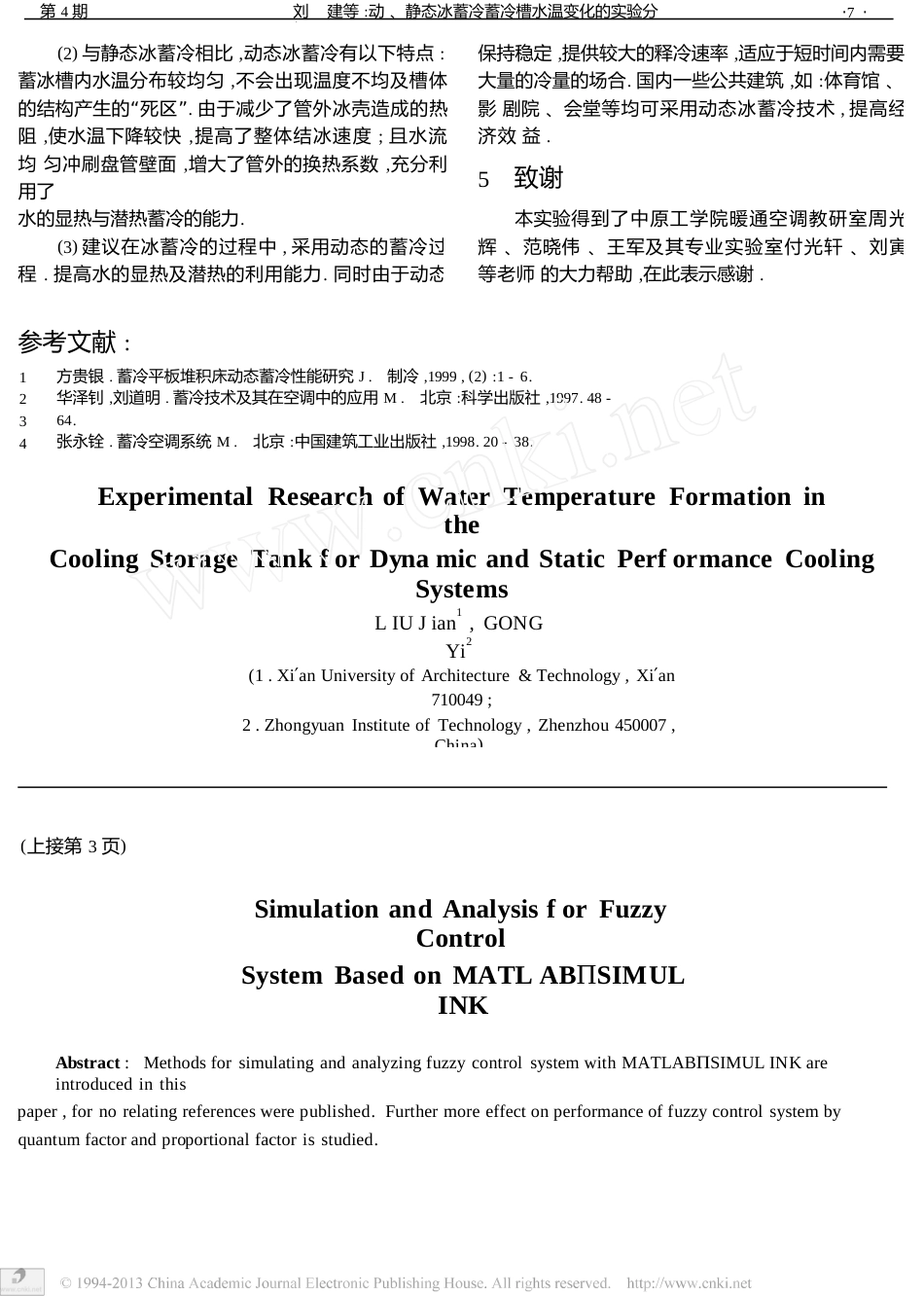

文章编号:100724945(2000)0420004204动、静态冰蓄冷蓄冷槽水温变化的实验分刘建1,龚毅2(1.西安建筑科技大学,陕西西安710049;2.中原工学院院部,河南郑州450007)摘要:针对直接蒸发式螺旋盘管管外结冰时,由于蓄冰槽中载冷剂(水)的流动状态的不同(以动、静态两种方式),而导致管外结冰特性的差异.通过研究螺旋盘管冰蓄冷系统中被冷空间蓄冷特性与运行时间之间的关系,对比两种运行方式在工程中的选用.关键词:直接蒸发式螺旋盘管;蓄冷量;被冷空间中图分类号:TB611文献标识码:A随着人民生活水平的提高,空调已成为现代人生活中不可缺少的一部分.同时,空调耗电也逐步提高,占据了高峰负荷约20%~30%,使空调负荷的总体波动严重影响电网负荷.目前,由于空调午间负荷高,夜间至清晨负荷低的现象,造成电网的负荷峰谷差距较大.而蓄冷空调技术正是针对这一现象,充分利用夜间低谷电力,降低高峰空调用电负荷,是实现电网的“移峰填谷”的有效途径.为了推动冰蓄冷技术在我国的应用,近年来已有许多学者、研究人员对此方面进行了大量的实验研究,对冰蓄冷系统的总体特性及管内制冷剂两相流的热质交换特性等都已有了较深入的研究.然而由于被冷空间运动状态的“复杂性”,对被冷空间的传热、传质、流动状态的研究还较少.本文主要2实验装置及数据采集2.1实验装置实验是在中原工学院建成的河南省教委科研项目《制冷空调系统蒸发过程动态模型及优化匹配研究》的直接蒸发式冰蓄冷实验台上进行的.实验装置系统如图1所示.1、压缩机;2、冷凝器;3、蒸发器;4、热力膨胀阀;5、干燥过滤器;6、电磁阀;7、循环水泵;8、分水器实验方案构想本次实验(直接蒸发式螺旋盘管管外结冰)提出通过循环水泵的启停,控制蓄冰槽内水体的流动状态:一种是以静态自然分层的状态结冰的形式蓄冷;另一种利用循环水泵,推动蓄冰槽中的水体做活塞流流动,增强蒸发器表面的换热特性.对比两种方案的结冰特性,并作机理分析.1实验原理:将制冷系统热力膨胀阀节流4后的制冷剂直接接入蓄冰槽3内的螺旋盘管,制冷剂通过螺旋盘管管壁吸收蓄冰槽中的水的热量,将管外水冷却后结冰,储存冷量.通过多点数字采集器测量有关的热力学参数,描述系统的热力性能.2.2实验中数据采集布点在本次实验中采集的系统数据主要有以下几种类收稿日期:2000210213基金项目:河南省教育委员会科学研究计划项目(98470003)作者简介:刘建(19772),男(汉族),青海西宁人,硕士研究生.第4期刘建等:动、静态冰蓄冷蓄冷槽水温变化的实验分析·5·型:温度、压力、流量、结冰厚度等.2.2.1温度的测量实验中共布置了16对热电偶,0和1号分别用于测量螺旋蒸发盘管制冷剂进出蒸发盘管的冷凝温度与蒸发温度;2~14号用于测量螺旋盘管在等分12段时各壁温;15~18号用于测量蓄冷槽中轴线上载冷剂(水)沿蓄冰槽高度方向的温度分布;19~20通过卡尺测量不同时刻、不同位置螺旋盘管管外壁结冰厚度.2.3数据采集系统该系统采用了北京研华集团公司生产的ADAM4000系列的模数采集模块.它能进行多种数据采集与处理,另外将设置一台奔腾Ⅲ微机相连,以便实时监测实验数据.实验时分别在蒸发器、冷凝器上布置多对热电偶,以便测量蓄冷系统工作时各处的温度变化,从而为研究冰蓄冷系统的动态特性奠定基础.3实验结果与分析3.1静态蓄冷时蓄冰槽沿高度方向的温度分层现象实验中对不同初始温度下的蓄冰过程分别进行测试(无扰动),分析蓄冰过程蓄冷槽中水温沿高度方向测点分布:外螺旋盘管管壁壁温,每圈分成90测4个点.2.2.2压力的测量℃,在螺旋盘管蒸发器的进出口分别用高精度压力表测制冷剂沿盘管流动时压力损失.2.2.3流量的测量通过水表测量冷却水的流量和循环水的流量.2.2.4结冰厚度的测量系列1、2、3、4分别代表槽体沿高度方向自上而下四点的温度图2蓄冷槽水温变化曲线从图2中可看出,当无扰动且在初始水温较高,槽体下部温度接近4℃时,出现分层现象较明显.并且以5℃~4℃为分界面,呈现两种不同的分层阶段:即在5℃~4℃以上,上层的温度较下层高,并且随着水温的下降上下温差逐渐拉大;5℃~4℃以下,下层温度较上层高.这是由于水的密度的变化造成的,4℃时水的密度是最大的,导致了蓄冰槽内水的自然对流加强,造成槽体水温的分布存在较大的不均匀性...