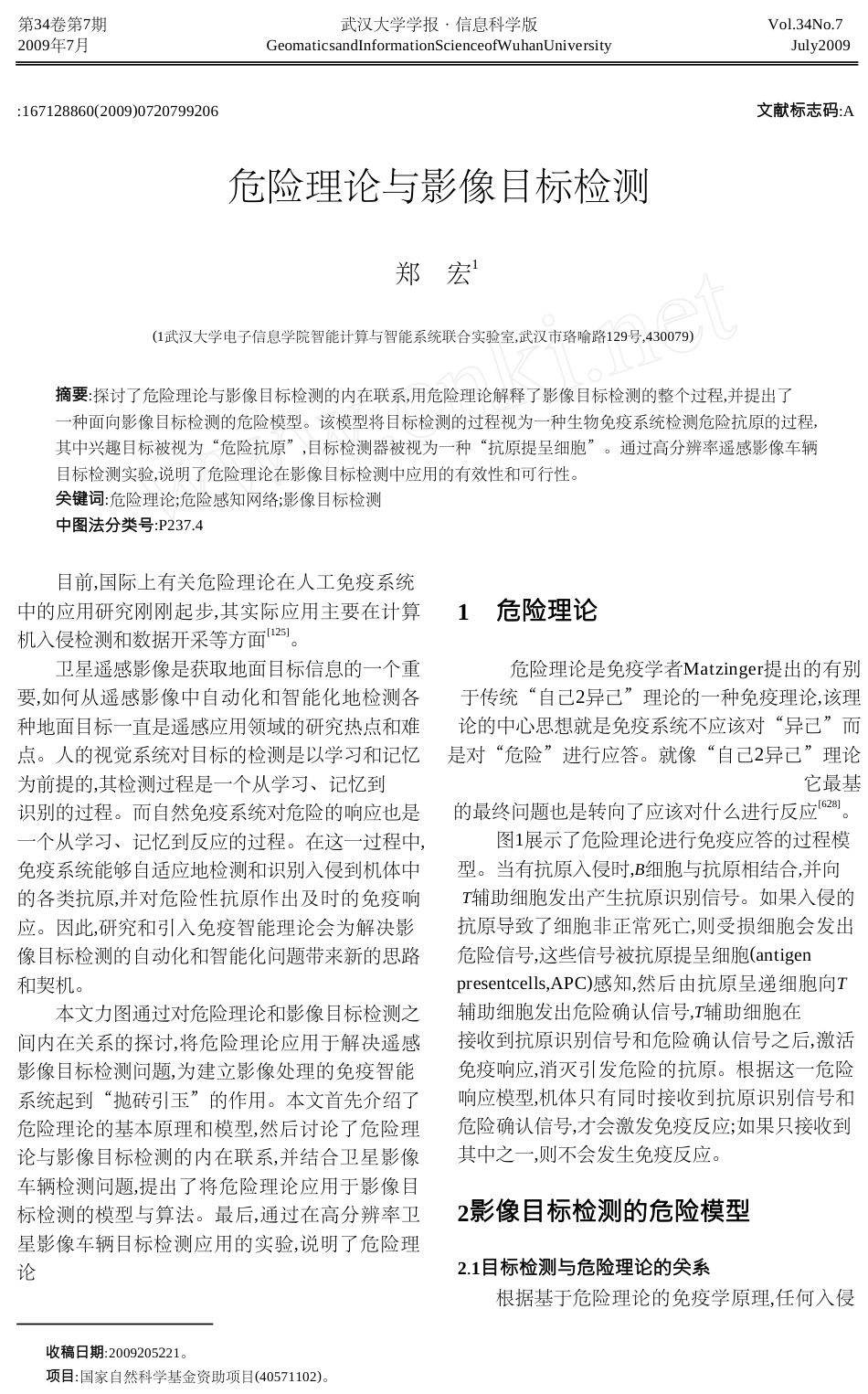

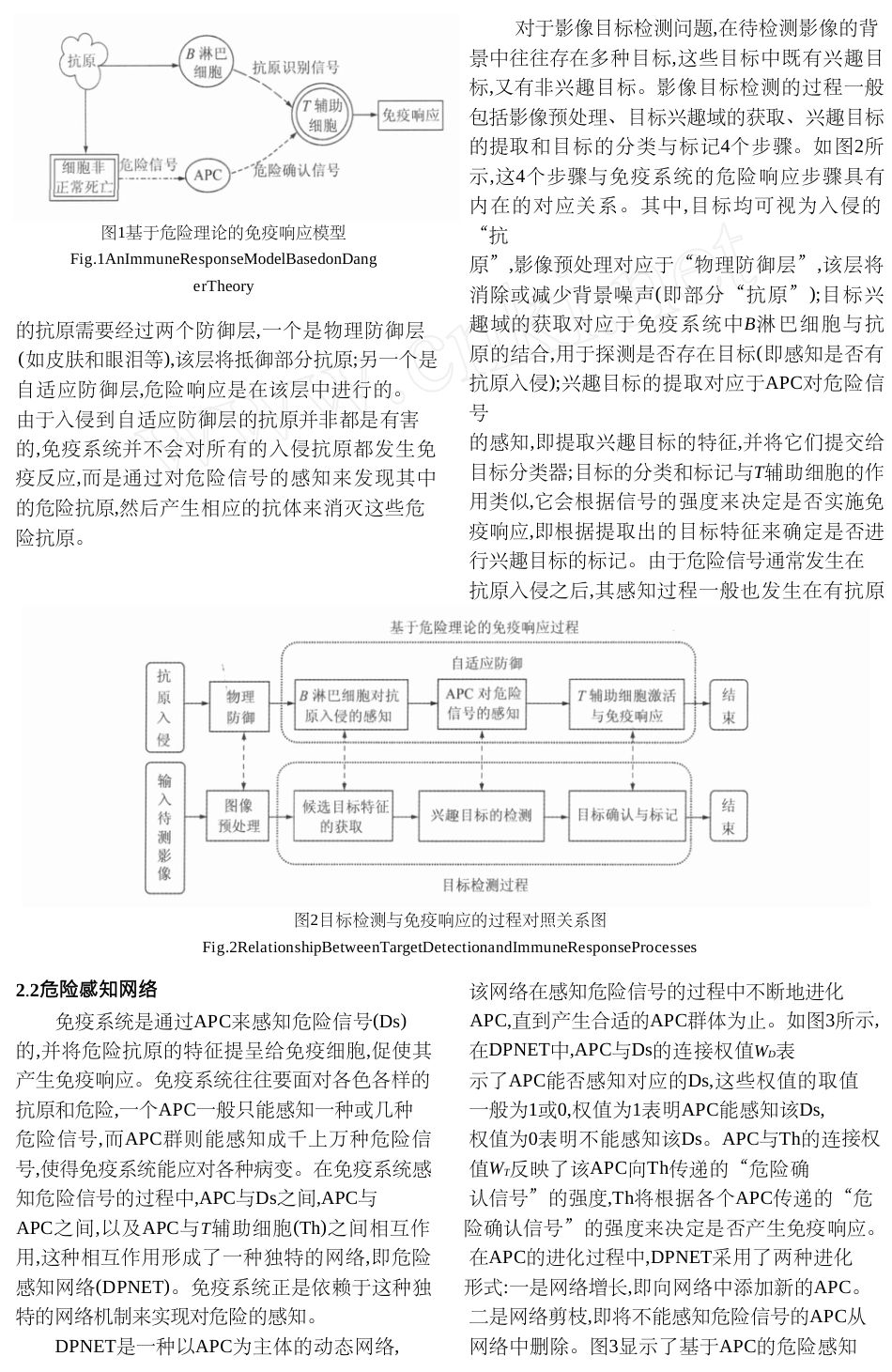

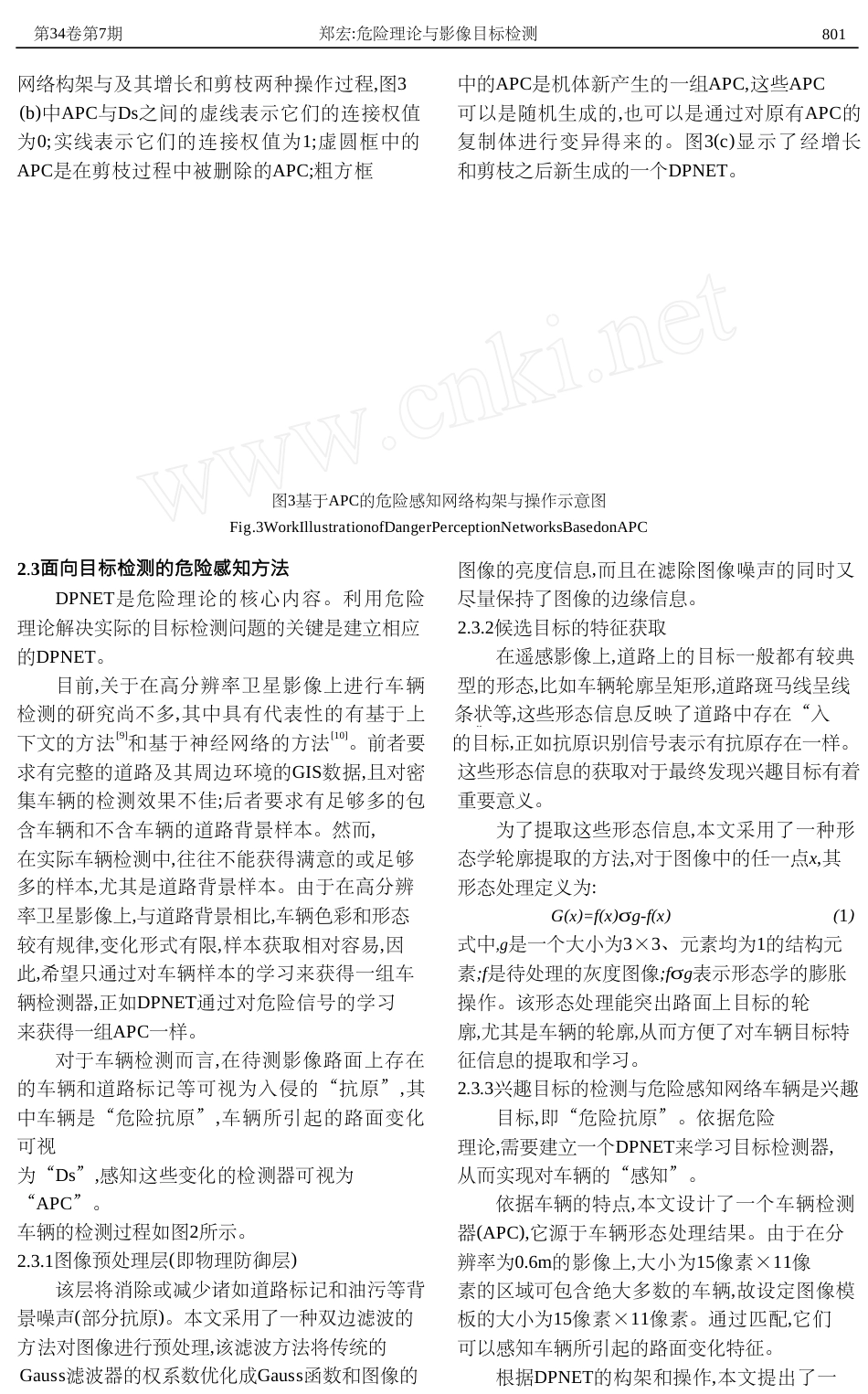

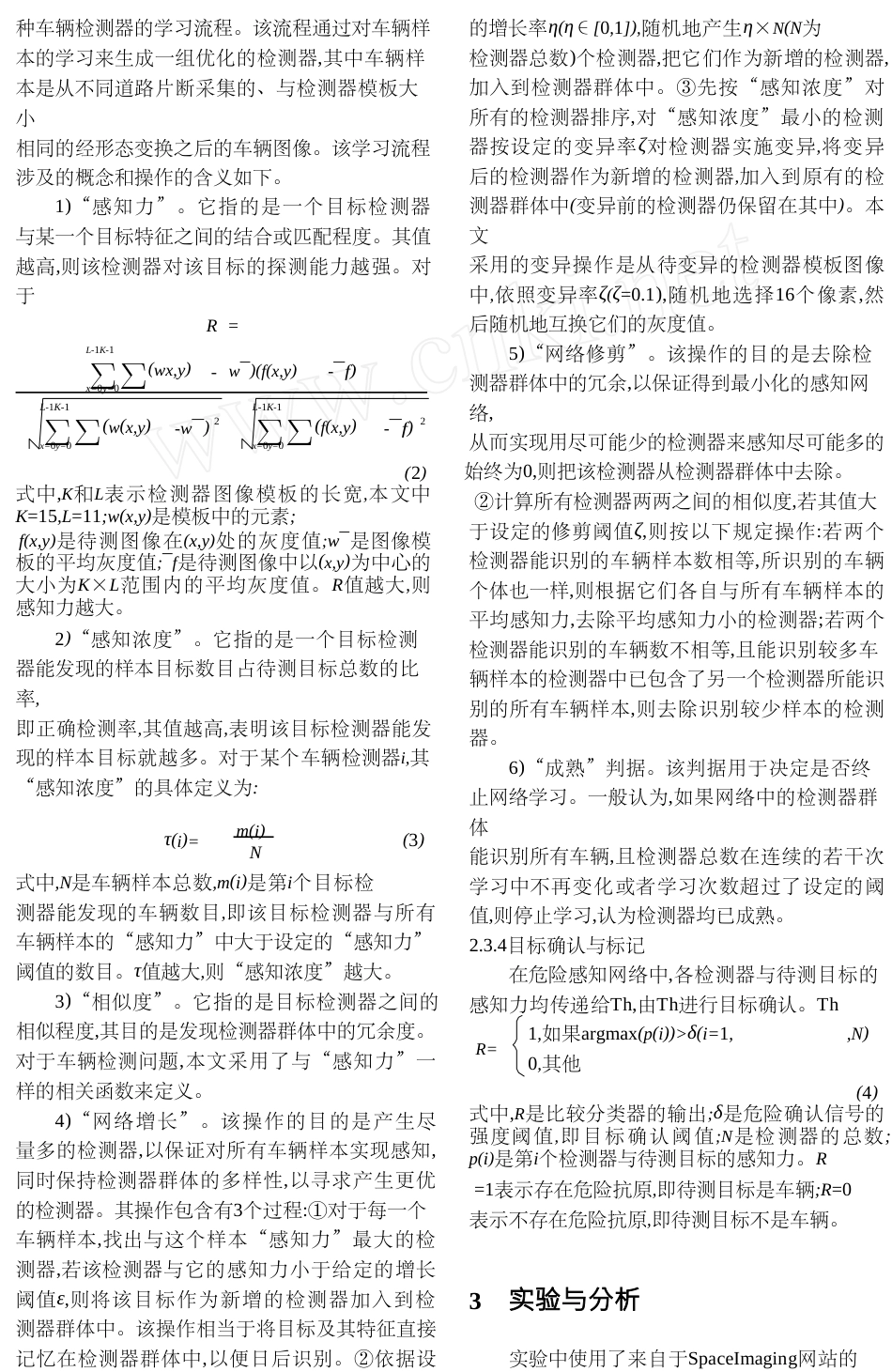

第34卷第7期2009年7月武汉大学学报·信息科学版GeomaticsandInformationScienceofWuhanUniversityVol.34No.7July2009:167128860(2009)0720799206文献标志码:A危险理论与影像目标检测宏1郑(1武汉大学电子信息学院智能计算与智能系统联合实验室,武汉市珞喻路129号,430079)摘要:探讨了危险理论与影像目标检测的内在联系,用危险理论解释了影像目标检测的整个过程,并提出了一种面向影像目标检测的危险模型。该模型将目标检测的过程视为一种生物免疫系统检测危险抗原的过程,其中兴趣目标被视为“危险抗原”,目标检测器被视为一种“抗原提呈细胞”。通过高分辨率遥感影像车辆目标检测实验,说明了危险理论在影像目标检测中应用的有效性和可行性。关键词:危险理论;危险感知网络;影像目标检测中图法分类号:P237.4目前,国际上有关危险理论在人工免疫系统中的应用研究刚刚起步,其实际应用主要在计算机入侵检测和数据开采等方面[125]。卫星遥感影像是获取地面目标信息的一个重要,如何从遥感影像中自动化和智能化地检测各种地面目标一直是遥感应用领域的研究热点和难点。人的视觉系统对目标的检测是以学习和记忆为前提的,其检测过程是一个从学习、记忆到识别的过程。而自然免疫系统对危险的响应也是一个从学习、记忆到反应的过程。在这一过程中,免疫系统能够自适应地检测和识别入侵到机体中的各类抗原,并对危险性抗原作出及时的免疫响应。因此,研究和引入免疫智能理论会为解决影像目标检测的自动化和智能化问题带来新的思路和契机。本文力图通过对危险理论和影像目标检测之间内在关系的探讨,将危险理论应用于解决遥感影像目标检测问题,为建立影像处理的免疫智能系统起到“抛砖引玉”的作用。本文首先介绍了危险理论的基本原理和模型,然后讨论了危险理论与影像目标检测的内在联系,并结合卫星影像车辆检测问题,提出了将危险理论应用于影像目标检测的模型与算法。最后,通过在高分辨率卫星影像车辆目标检测应用的实验,说明了危险理论在影像目标检测中应用的有效性和可行性。危险理论1危险理论是免疫学者Matzinger提出的有别于传统“自己2异己”理论的一种免疫理论,该理论的中心思想就是免疫系统不应该对“异己”而是对“危险”进行应答。就像“自己2异己”理论它最基本的任务就是进行这两种个体的区分,危险理论的最终问题也是转向了应该对什么进行反应[628]。图1展示了危险理论进行免疫应答的过程模型。当有抗原入侵时,B细胞与抗原相结合,并向T辅助细胞发出产生抗原识别信号。如果入侵的抗原导致了细胞非正常死亡,则受损细胞会发出危险信号,这些信号被抗原提呈细胞(antigenpresentcells,APC)感知,然后由抗原呈递细胞向T辅助细胞发出危险确认信号,T辅助细胞在接收到抗原识别信号和危险确认信号之后,激活免疫响应,消灭引发危险的抗原。根据这一危险响应模型,机体只有同时接收到抗原识别信号和危险确认信号,才会激发免疫反应;如果只接收到其中之一,则不会发生免疫反应。2影像目标检测的危险模型2.1目标检测与危险理论的关系根据基于危险理论的免疫学原理,任何入侵收稿日期:2009205221。项目:国家自然科学基金资助项目(40571102)。对于影像目标检测问题,在待检测影像的背景中往往存在多种目标,这些目标中既有兴趣目标,又有非兴趣目标。影像目标检测的过程一般包括影像预处理、目标兴趣域的获取、兴趣目标的提取和目标的分类与标记4个步骤。如图2所示,这4个步骤与免疫系统的危险响应步骤具有内在的对应关系。其中,目标均可视为入侵的“抗原”,影像预处理对应于“物理防御层”,该层将消除或减少背景噪声(即部分“抗原”);目标兴趣域的获取对应于免疫系统中B淋巴细胞与抗原的结合,用于探测是否存在目标(即感知是否有抗原入侵);兴趣目标的提取对应于APC对危险信号的感知,即提取兴趣目标的特征,并将它们提交给目标分类器;目标的分类和标记与T辅助细胞的作用类似,它会根据信号的强度来决定是否实施免疫响应,即根据提取出的目标特征来确定是否进行兴趣目标的标记。由于危险信号通常发生在抗原入侵之后,其感知过程一般也发生在有抗原入侵之后。因此,图2中将危险感知放在抗原感图1基于危险理论的免疫响应模型Fig.1A...