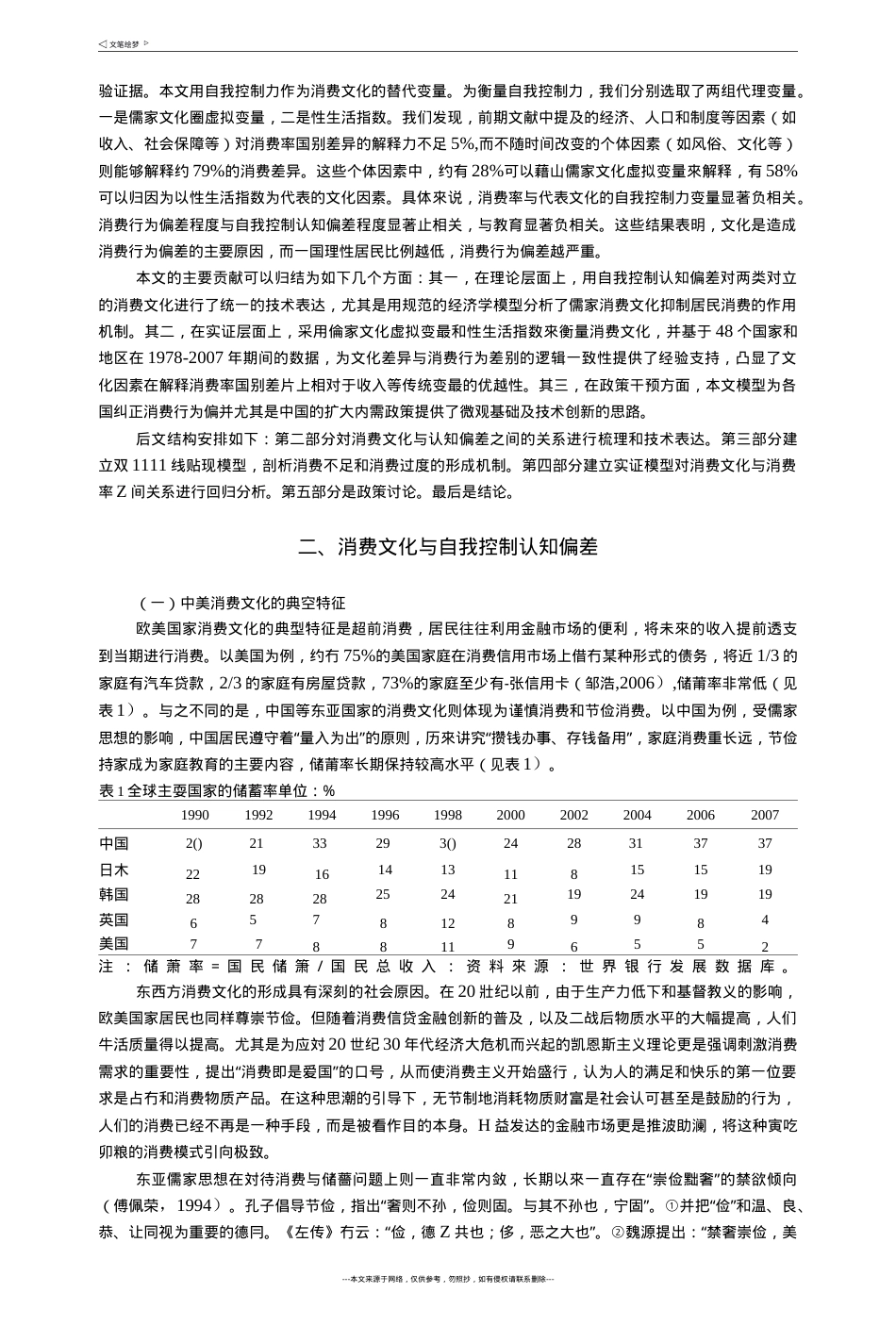

消费文化、认知偏差与消费行为偏差——兼论中国扩大内需政策的边界拓展和技术创新内容摘要:文化影响消费是一个基本共识,但对该命题的理论分析和经验支持还较为有限。本文放松理性经济人假设,在行为经济学双曲线贴现模型框架下,以“自我控制”认知偏差及相应的模型参数设定对东西方消费文化差异进行了技术表达,并进而阐明了消费过度(欧美国家)和消费不足(东亚国家)这两类消费行为偏差的形成机制。在经验研究部分,本文采用全球48个国家和地区在1978-2007年的面板数据,以儒家虚拟变量和性生活指数作为消费文化的替代变量来验证文化与消费之间的关系。结果表明,预防性储蓄、流动性约束等传统理论对东西方消费率差异的解释能力甚为有限,而不可观测的国家个体效应则具有很强的解释力。其中,儒家虚拟变量和性生活指数能分别解释国家个体效应的28%和58%,这表明消费文化等不随时间改变的个体因素比传统变量更能解释各国居民的消费差异。在实践层面上,双曲线贴现模型中锁定技术能有效纠正“自我控制”认知偏差,从而消解儒家文化对消费的深度扌卬制,可为扩大内需政策创新提供思路启发和技术支撑。关键词:消费文化自我控制认知偏差双曲线贴现扩大内需一、引言由于各国在消费率/储蓄率上的显著差异,各个时代的经济学学者从多个角度对消费/储蓄问题进行了深入的研究。伴随着2008年美国次级债危机而凸显岀来的东西方尖锐对立的消费失衡,以及其对世界经济发展产生的消极作用,该议题再次成为焦点。对消费率的国别差异,现有文献主要从经济、人口和制度等方而进行了解禅。其一,经济因素(如收入、利率等)。根据凯恩斯消费函数,消费率是收入的减函数,即随着收入水平的提升,基木生活消费占收入比例会下降。利率则一般被认为是储蓄的补偿,因此与消费率负相关(Summers,1984)。其二,人口因素。"生命周期假说”(ModiglianiandBrumberg,1954)认为,消费者根据一生预期总收入來平滑自己各期的消费,因此会在工作期内进行净储蓄,而在其他生命阶段进行净消费。如果一国的赡养率较高,则其消费率较低,反之亦然。其三,制度因素(如金融市场发展、社会保障体系等)。预防性储蓄理论(Leland,1968)认为,人们会因为未来的不确定性而进行谨慎性储蓄,因此,完善的社会保障体系有助于刺激消费(Hubbardetal.,1995;CarrollandSamwick,1998)。流动性约束理论认为,金融市场发展滞示会限制消费者的借贷行为,从而迫使其不得不预先储蓄以满足人件物品的消费需求(Deaton,1991)。①在上述理论屮,收入和人口因素可以较好地解释日木、新加坡等东亚发达国家居民的消费行为,但却无法解释屮国与欧美发达国家之间消费行为的差异。预防性储蓄理论和流动性约束理论能够同时解释欧美居民的过度消费和中国居民的消费不足,尤其对后者有很强的解样力(龙志和和周浩明,2000;齐天翔,2000;万广华等,2001;罗楚亮,2004)。然而,这①此外,影响消费的因素还包括保险、习惯性坚持、相对消费等因素,如Carrolletal.(2000)、Harbaugh(2003)>张明(2007)。两个理论却难以解释为什么社会保障体系和金融市场发展都较发达的FI本、韩国和新加坡等国,仍然面临---本文来源于网络,仅供参考,勿照抄,如有侵权请联系删除---“低消费、高储蓄”的困境。因此,要更深入地理解消费储蓄行为,也许还需要补充对其他因素的分析。—个值得注意的现象是,消费不足主要集中在东亚儒家思想圈国家,而消费过度则主要集中在欧美国家,换言之,东西方消费文化差界与东西方消费行为偏差之间的关系看起來更具冇逻辑一致性。因此,一个朴素直观的猜想就是消费文化导致了居民消费行为差异(Harbaugh,2003①然而,由于技术上的困难,延循这一研究路线的文献还非常有限。目前,有关跨国文化影响消费的研究主要集中在市场营销等微观层ifij(Brileyetal.,2000:Joharetal.,2006),宏观层面研究较少,H.都局限于个别国家,对文化是否影响消费也结论不一(Carrolletal.,1994;Carrolletal.,2000;MouawiyaandElhiraika,2003)0更为重要的是,文化对消费行为的作用机制仍然处于黑箱状态,缺乏规范的经济学理论分析。究其原因,主要是因...