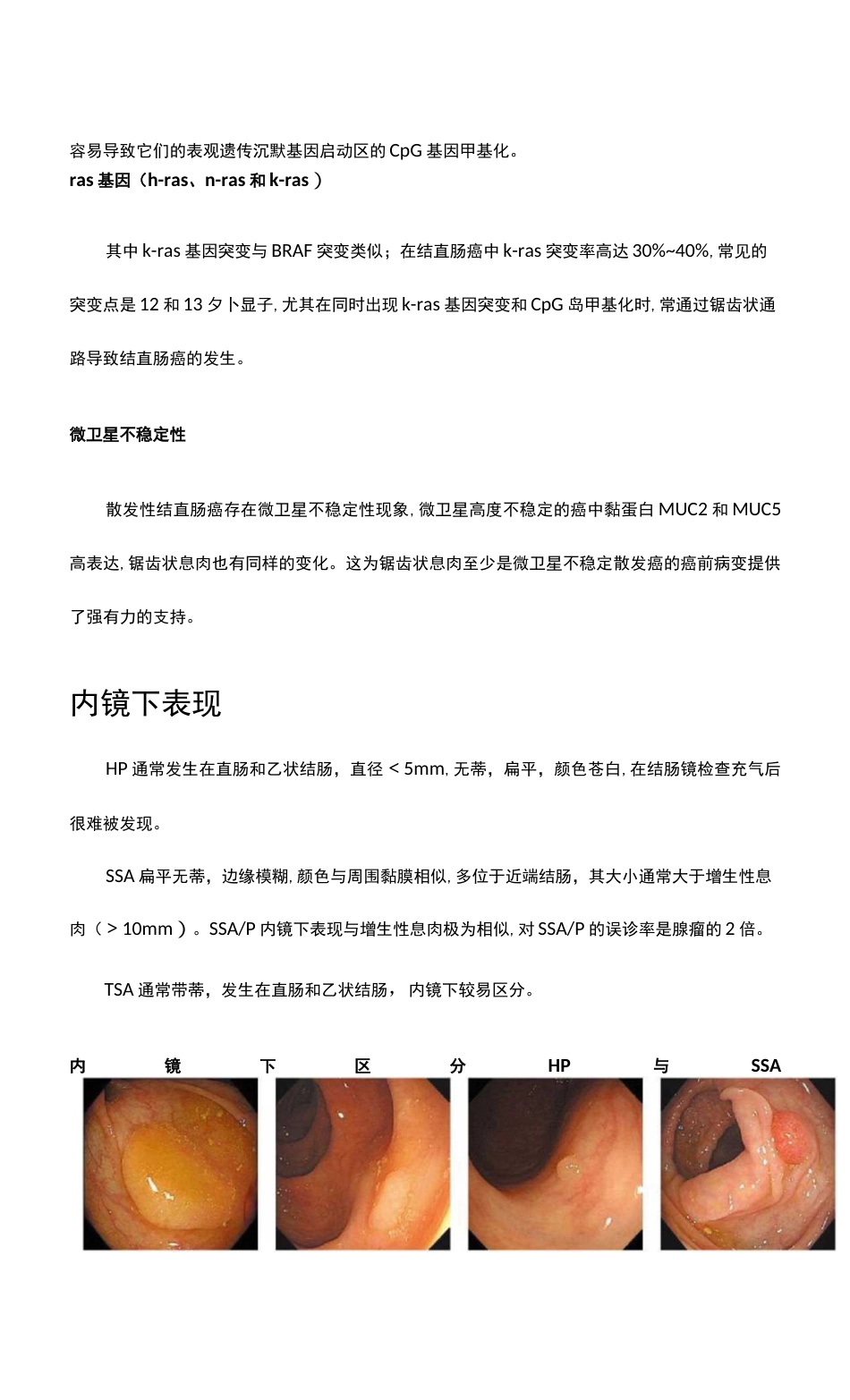

一文读懂癌之近亲:锯齿状息肉目录一文读懂癌之近亲:锯齿状息肉1锯齿状息肉的分类及其特点1危险因素3分子病理学3BRAF基因3CpG岛甲基化3ras基因(h-ras、n-ras和k-ras)4微卫星不稳定性4内镜下表现4内镜下区分HP与SSA5内镜治疗与随访5参考文献6腺瘤曾被认为是唯一具有恶变潜能的息肉类型。但近二十年的研究发现,除腺瘤外,锯齿状息肉(serratedpolyp,SP)也具有癌变倾向,约20%~35%的结直肠癌(CRC)通过"增生性息肉一锯齿状腺瘤一锯齿状腺癌"这一锯齿状途径发展而来的。锯齿状息肉的分类及其特点SP是一组隐窝上皮存在锯齿状形态结构,具有异质性的病变,包括增生性息肉(hyperplasticpolyp,HP)、无蒂锯齿状腺瘤/息肉(sessileserratedadenoma/polyp,SSA/P)和传统锯齿状腺瘤(traditionalserratedadenoma,TSA)。相比于HP,TSA和SSA/P更具有向恶性转化的细胞学特性,尤其是SSA/P。息肉型组织学内镜图最常见的位置恶变潜能增生性息肉■E1芸卜-——£'/-无无蒂锯齿状息肉/腺瘤(SSP)近端有传统锯齿状腺瘤(TSA)远端有HP通常<5mm,常位于远端结肠,为锯齿状息肉中最常见类型,其约占所有锯齿状息肉的80%至95%,所有息肉的29%至40%。根据黏液类型不同分为微泡型(MVHP),黏液缺乏型(MPHP)及杯状细胞丰富型(GCHP)。组织学上,表现为隐窝拉长,伴有隐窝表面水平不等的锯齿状结构,且仅出现于隐窝表面。SSA/P常发生于近端结肠(75%),通常>5mm,约占锯齿状息肉的15%-25%,占所有息肉的1.7%-9%。隐窝扭曲变形,增殖区不位于基底部,而是位于隐窝侧壁,呈现不对称分布;隐窝基底部呈现杯状细胞与胃小凹上皮分化;隐窝扩张,并且出现异常形状,如L形和倒T形等;锯齿结构明显,常位于隐窝基底部。根据细胞异型性分为SSA伴异型增生和SSA不伴异型增生。TSA是锯齿状息肉最少见的形式,约占结直肠息肉的1%,主要位于直肠、乙状结肠。不同于HP和SSA/P,TSA常带蒂。病变构成复杂,结构常为绒毛状,特征性细胞被覆于绒毛上:高柱状上皮、嗜酸性细胞质和细铅笔样核,可以见到细胞异型性,隐窝基底部远离黏膜肌层形成"异位"隐窝。危险因素>直肠癌家族史>吸烟、超重和某些特定的药物>叶酸盐的摄入量和家族性息肉病a发病的平均年龄在55岁左右,无性别差异分子病理学虽然存在混合性表型,但仍可将其在分子水平上分为4种类型:BRAF基因突变(相对较少,有大的右半结肠息肉)、k-ras基因突变(相对较多的、小的左半结肠息肉)、微卫星不稳定和CpG岛甲基化。BRAF基因在结直肠癌中常见的突变基因之一,是通过"锯齿状通路"导致癌发生的重要基因,在结直肠癌病例中10%发生了BRAF突变,常见突变位点是BRAFV600E,此位点的突变会促进细胞增殖、抑制凋亡,从而导致结直肠癌的发生。CpG岛甲基化20%~30%的结直肠癌病例主要是由旁路通路(也称锯齿状-结直肠癌通路)中CpG岛的甲基化和BRAF基因突变(伴/不伴微卫星不稳定)所致。此旁路途径的致癌机制是BRAF基因启动子的激活与突变,BRAF基因的突变会激发诸如增生性息肉病或锯齿状息肉病这样的病变,这些病变容易导致它们的表观遗传沉默基因启动区的CpG基因甲基化。ras基因(h-ras、n-ras和k-ras)其中k-ras基因突变与BRAF突变类似;在结直肠癌中k-ras突变率高达30%~40%,常见的突变点是12和13夕卜显子,尤其在同时出现k-ras基因突变和CpG岛甲基化时,常通过锯齿状通路导致结直肠癌的发生。微卫星不稳定性散发性结直肠癌存在微卫星不稳定性现象,微卫星高度不稳定的癌中黏蛋白MUC2和MUC5高表达,锯齿状息肉也有同样的变化。这为锯齿状息肉至少是微卫星不稳定散发癌的癌前病变提供了强有力的支持。内镜下表现HP通常发生在直肠和乙状结肠,直径<5mm,无蒂,扁平,颜色苍白,在结肠镜检查充气后很难被发现。SSA扁平无蒂,边缘模糊,颜色与周围黏膜相似,多位于近端结肠,其大小通常大于增生性息肉(>10mm)。SSA/P内镜下表现与增生性息肉极为相似,对SSA/P的误诊率是腺瘤的2倍。TSA通常带蒂,发生在直肠和乙状结肠,内镜下较易区分。内镜下区分HP与SSAABCDA:肝Illi1.0cmSSA.T;B:横结肠0.5cmSSA/P;C:1^350.2cmHP;D:降结肠近乙降交界处04cm111*图2SSA/P多为无蒂且平坦外观,其颜色多与正常肠黏膜颜色相...