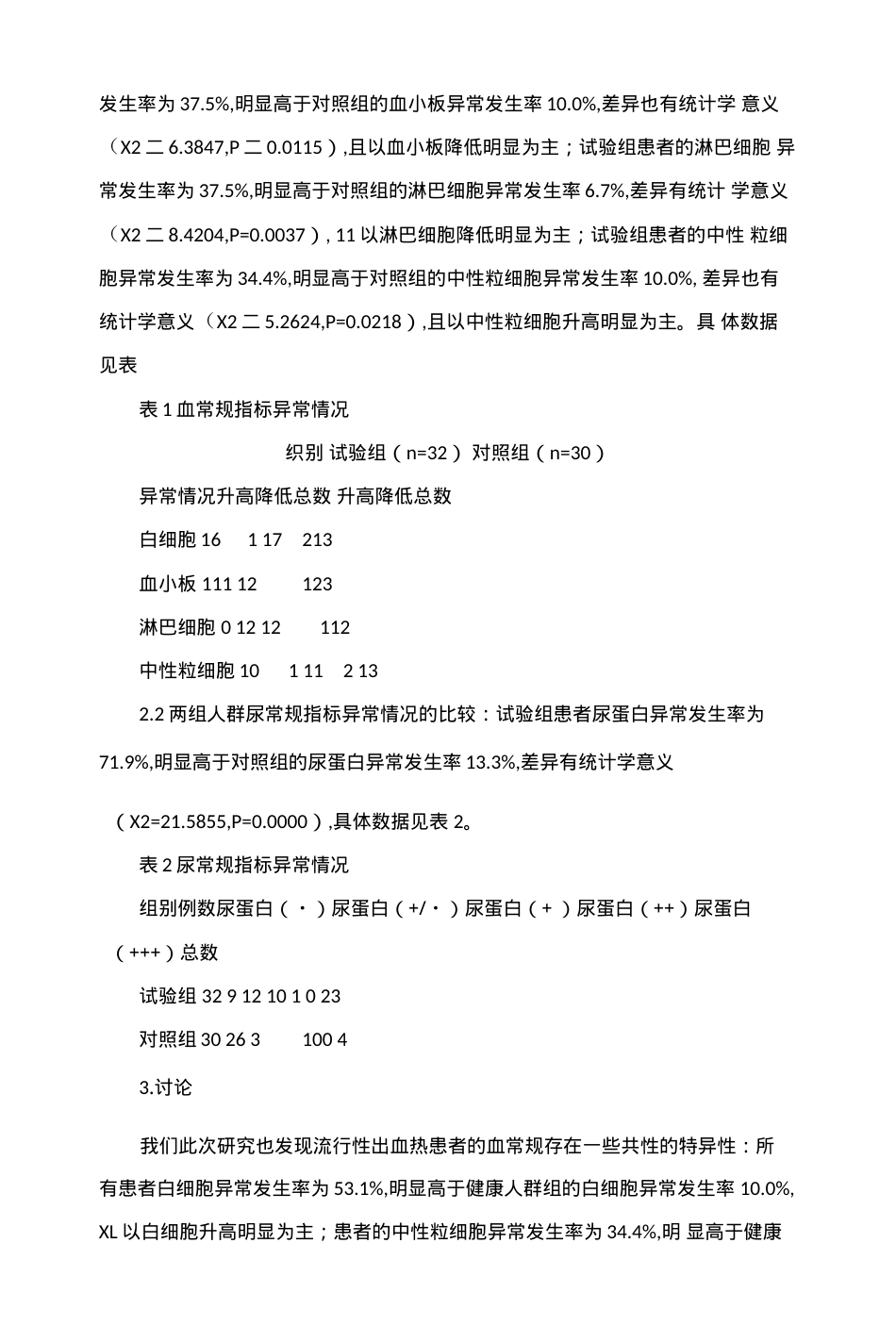

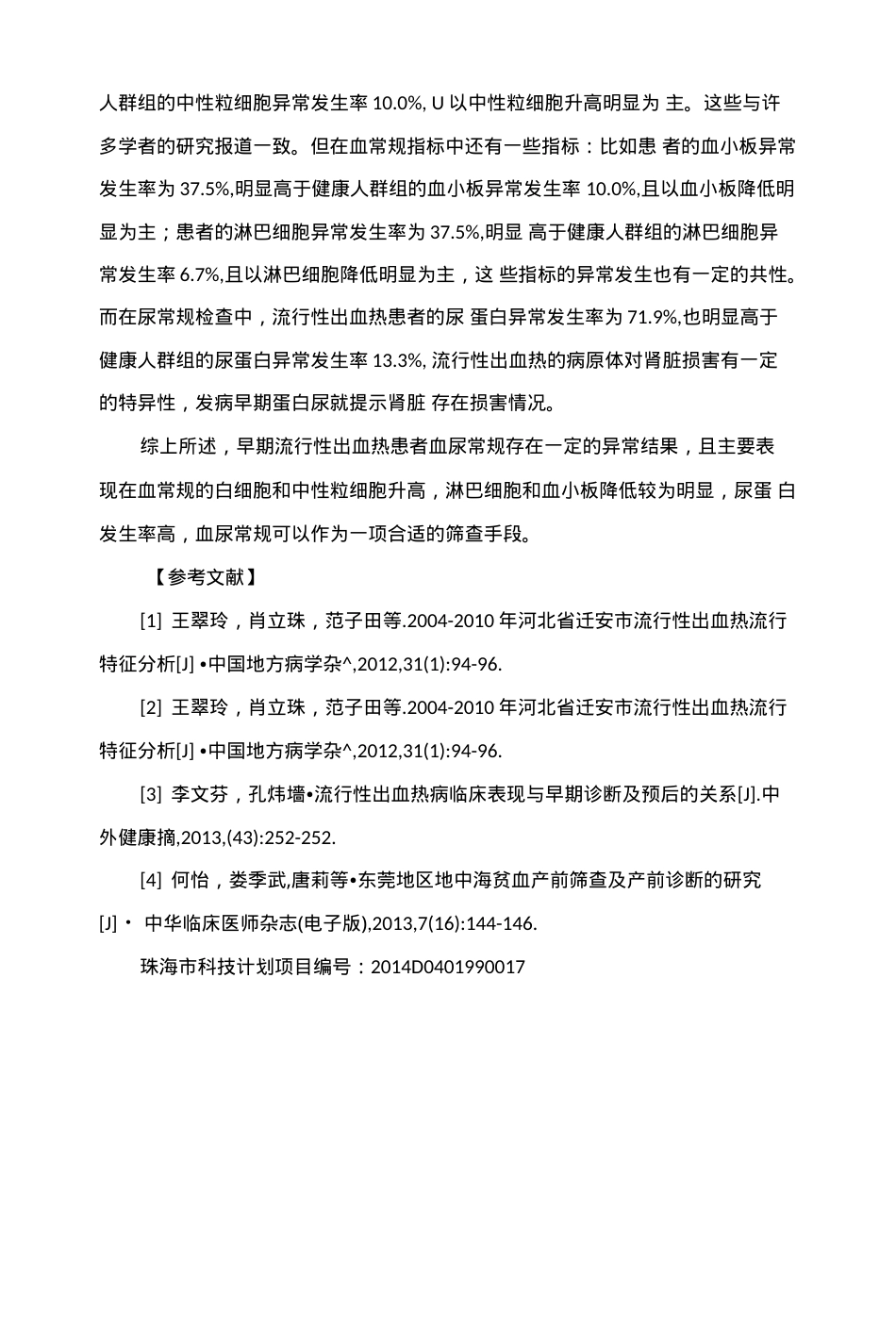

血常规和尿常规在早期诊断流行性出血热患者中的应用有效性评价李文华罗金凤刘増香谢桃(屮山大学附属第五医院检验科广东珠海519000)【摘要】FI的:评价血常规和尿常规在早期流行性出血热患者中的诊断价值。方法:选择从2011年5月至2014年5月于我院确诊的32例早期流行性出血热患者作为试验组,另选择我院体检的30例健康成年人为对照组,两组人群均行血尿常规检查。观察血尿常规指标的异常情况。结果:试验组患者的口细胞异常发生率为53.1%,明显高于对照组的白细胞异常发生率10.0%,差异有统计学意义(X2二13.1778,P二0.0003),且以白细胞升高明显为主;试验组患者的血小板异常发生率为37.5%,明显高于对照组的血小板异常发生率10.0%,差异也有统计学意义(X2二6.3847,P二0.0115),且以血小板降低明显为主;试验组患者的淋巴细胞异常发生率为37.5%,明显高于对照组的淋巴细胞异常发生率6.7%,差异有统计学意义(X2二8.4204,P二0.0037),且以淋巴细胞降低明显为主;试验组患者的屮性粒细胞异常发生率为34.4%,明显高于对照组的屮性粒细胞异常发生率10.0%,差异也有统计学意义(X2二5.2624,P二0.0218),且以中性粒细胞升高明显为主。试验组患者尿蛋白异常发生率为71.9%,明显高于对照组的尿蛋口异常发生率13.3%,差异有统计学意义(X2二21.5855戶0.0000)。结论:早期流行性出血热患者血尿常规存在一定的异常结果,且主要表现在血常规的白细胞和屮性粒细胞升高,淋巴细胞和血小板降低较为明显,尿蛋口发生率高,血尿常规可以作为一项合适的筛查手段。【关键词】早期流行性出血热患者;血常规;尿常规【屮图分类号】R446.12【文献标识码】A【文章编号】2095-1752(2015)18-0204-02流行性出血热是一种传染性疾病[1],是我国卫生部规定的法定报告的乙类传染病,主要传染源来源于小型啮齿动物,以鼠类为主。患者一旦感染,会出现持续发热,皮肤黏膜或脏器岀血,肾损害等,病情进展极快,严重病例,患者死亡的可能性也比较高⑵。疾病的早期筛查及诊断,对于改善流行性出血热患者的预后有非常重要的意义[3]。而在筛查过程中的血尿常规是比较简易可行的辅助诊断手段,故我们此次研究了血常规和尿常规在早期流行性出血热患者中的诊断价值,现将报告如下。1•资料与方法1.1一般资料病例选择自2013年1月到2014年12月于我院确诊的32例早期流行性出血热患者,患者的诊断标准按照我国卫生部发布的关于防治流行性出血热的方案中的诊断标准,且所有患者均经临床诊断为流行性出血热。其中男性18例,女性14例,年龄20〜60岁,平均为35.7±6.3岁。另选择我院体检的30例健康成年人为对照组,其中男性15例,女性15例,年龄20〜62岁,平均为36.1±5.9岁,均无严重心肝肺肾等重要脏器的严重病变。两组患者性别、年龄等一般资料对比,差异均无统计学意义(P>;0.05),具有可比性。1.2方法两组人群于清晨空腹抽血化验血常规,尿液采集随机尿。采用日本西斯美康2000i全自动血细胞仪和日本京东AE4020尿液自动分析仪进行检测。1.3观察指标观察血尿常规和尿常规指标的异常情况。1.4统计学分析采用spssl3.0进行数据统计,计量资料比较采用t检验,计数资料比较采用X2检验,以a二0.05为标准,P<0.05时,差异具有统计学意义。2•结果2.1两组人群血常规指标异常情况的比较:试验组患者的白细胞异常发生率为53.1%,明显高于对照组的白细胞异常发生率10.0%,差异有统计学意义(X2=13.1778,P=0.0003),U以白细胞升高明显为主;试验组患者的血小板异常发生率为37.5%,明显高于对照组的血小板异常发生率10.0%,差异也有统计学意义(X2二6.3847,P二0.0115),且以血小板降低明显为主;试验组患者的淋巴细胞异常发生率为37.5%,明显高于对照组的淋巴细胞异常发生率6.7%,差异有统计学意义(X2二8.4204,P=0.0037),11以淋巴细胞降低明显为主;试验组患者的中性粒细胞异常发生率为34.4%,明显高于对照组的中性粒细胞异常发生率10.0%,差异也有统计学意义(X2二5.2624,P=0.0218),且以中性粒细胞升高明显为主。具体数据见表表1血常规指标异常情况织别试验组(n=32)对照组(n=30)异常情况升高降低总数升高降低总数白细胞16117213血小板1...