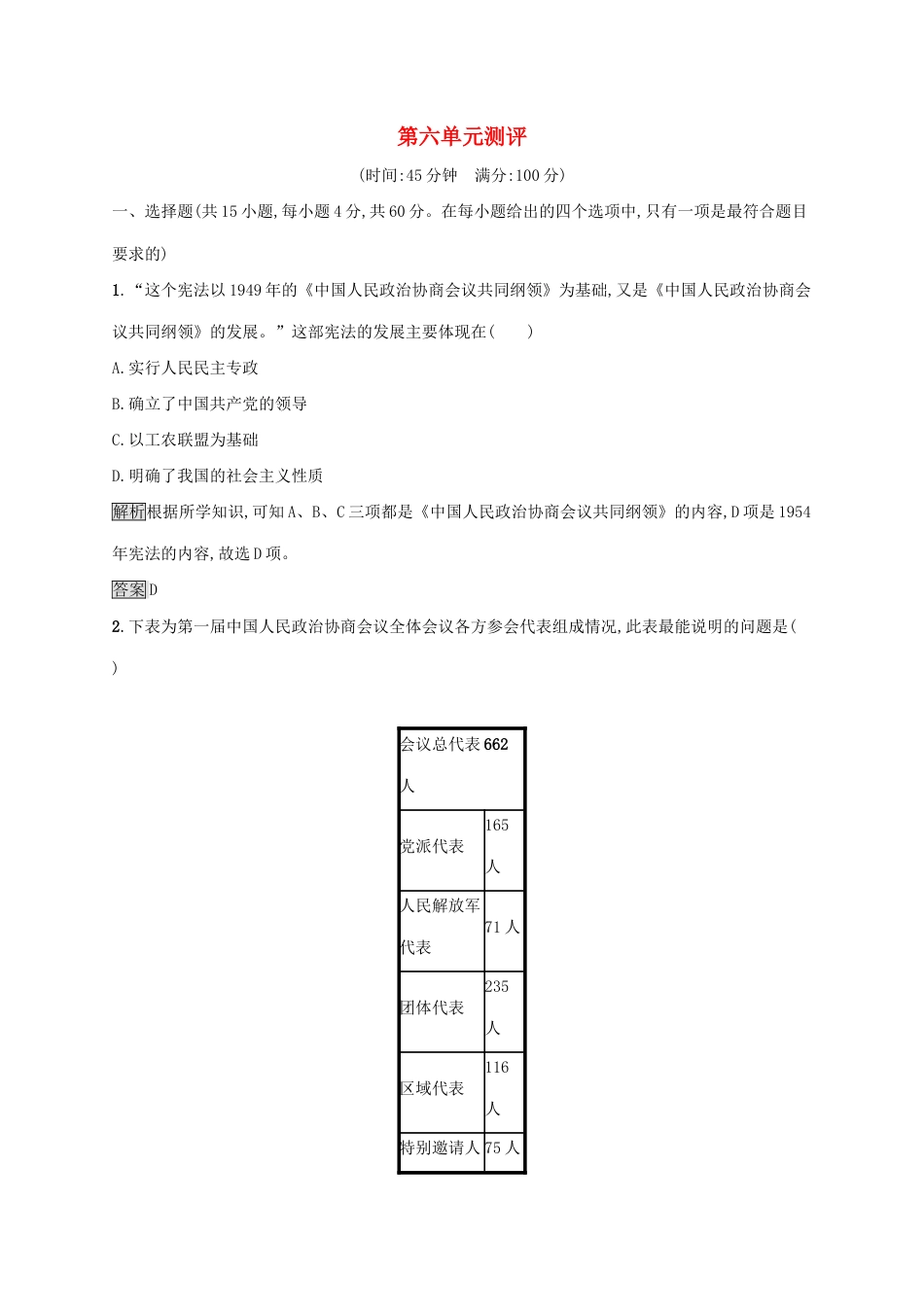

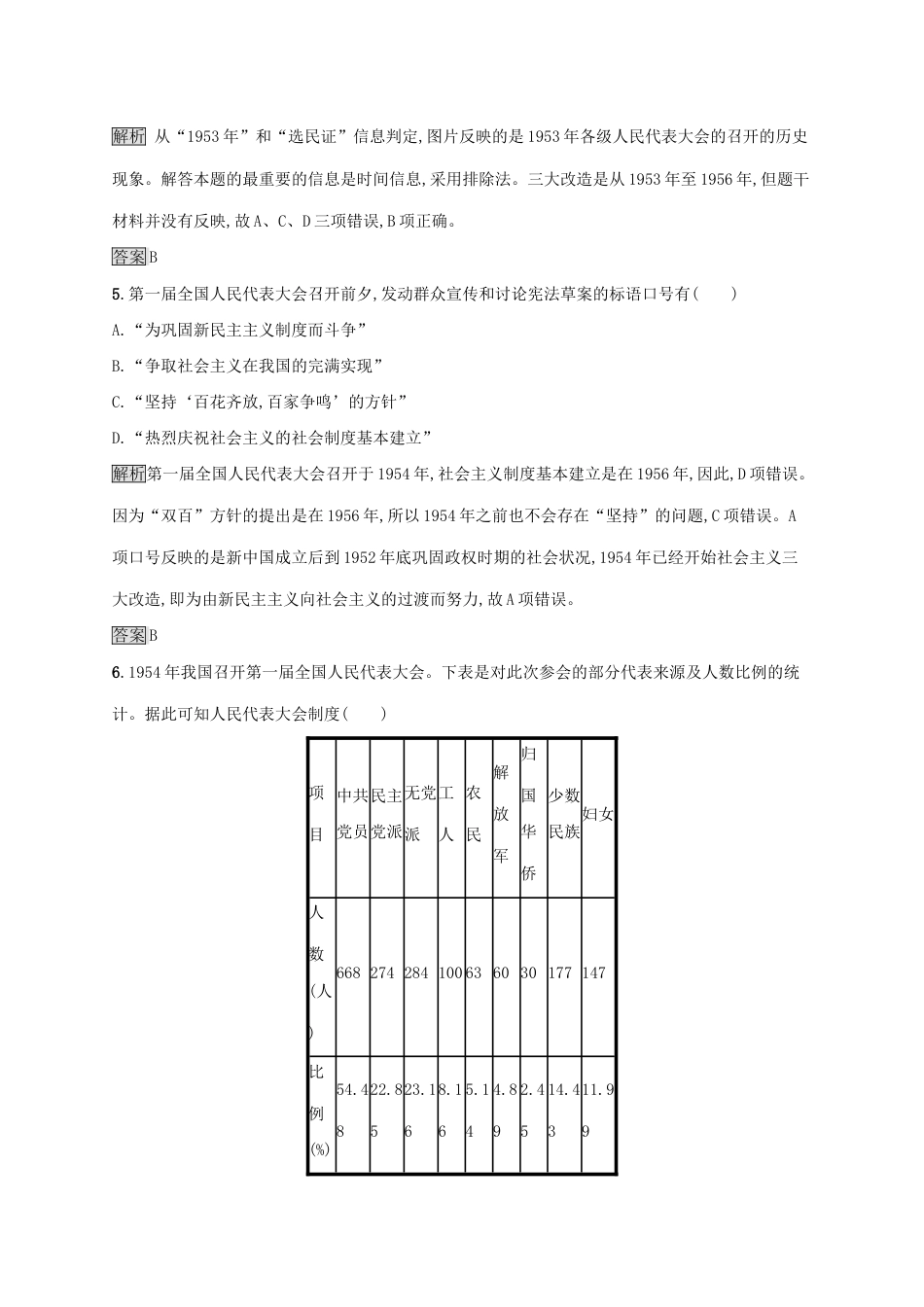

第六单元测评(时间:45分钟满分:100分)一、选择题(共15小题,每小题4分,共60分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是最符合题目要求的)1.“这个宪法以1949年的《中国人民政治协商会议共同纲领》为基础,又是《中国人民政治协商会议共同纲领》的发展。”这部宪法的发展主要体现在()A.实行人民民主专政B.确立了中国共产党的领导C.以工农联盟为基础D.明确了我国的社会主义性质解析根据所学知识,可知A、B、C三项都是《中国人民政治协商会议共同纲领》的内容,D项是1954年宪法的内容,故选D项。答案D2.下表为第一届中国人民政治协商会议全体会议各方参会代表组成情况,此表最能说明的问题是()会议总代表662人党派代表165人人民解放军代表71人团体代表235人区域代表116人特别邀请人75人士A.政协会议具有广泛的代表性,代表全民意志B.走社会主义道路是中国历史发展的必然选择C.中国共产党在政治协商会议中居于领导地位D.政治协商会议代表是由全体公民选举产生的解析材料列举了参加会议的代表,体现出政协会议的与会人员涉及各个行业,反映了全体人民的意志,故A项正确。答案A3.新中国成立伊始,中国共产党领导人宣布“中国共产党以一个政党的资格参加人民政治协商会议,和其他各民主党派……(一起),来决定中国一切重要的问题”。这说明中国共产党()A.决定与民主党派联合执政B.致力于建设民主平等的政治C.代表了广大人民群众的利益D.民主党派决定着建国成败答案B4.下列图片所反映的历史现象,表述正确的是()①三大改造建立起社会主义公有制②用普选的方式产生人民代表③《中国人民政治协商会议共同纲领》是选举的法律依据④选举产生了各级人民代表大会A.①②③B.②③④C.①③④D.①②④解析从“1953年”和“选民证”信息判定,图片反映的是1953年各级人民代表大会的召开的历史现象。解答本题的最重要的信息是时间信息,采用排除法。三大改造是从1953年至1956年,但题干材料并没有反映,故A、C、D三项错误,B项正确。答案B5.第一届全国人民代表大会召开前夕,发动群众宣传和讨论宪法草案的标语口号有()A.“为巩固新民主主义制度而斗争”B.“争取社会主义在我国的完满实现”C.“坚持‘百花齐放,百家争鸣’的方针”D.“热烈庆祝社会主义的社会制度基本建立”解析第一届全国人民代表大会召开于1954年,社会主义制度基本建立是在1956年,因此,D项错误。因为“双百”方针的提出是在1956年,所以1954年之前也不会存在“坚持”的问题,C项错误。A项口号反映的是新中国成立后到1952年底巩固政权时期的社会状况,1954年已经开始社会主义三大改造,即为由新民主主义向社会主义的过渡而努力,故A项错误。答案B6.1954年我国召开第一届全国人民代表大会。下表是对此次参会的部分代表来源及人数比例的统计。据此可知人民代表大会制度()项目中共党员民主党派无党派工人农民解放军归国华侨少数民族妇女人数(人)668274284100636030177147比例(%)54.4822.8523.168.165.144.892.4514.4311.99A.有利于民族区域的自治B.奠基于多党制的基础上C.体现了人民民主的原则D.体现了直接民主的特征解析从材料信息看,出席全国第一届人大会议的代表来自社会的各个方面,具有广泛的代表性,体现了人民民主的原则,故选C项。答案C7.有位老人这样描述他们当时的结婚证:除了双方姓名、年龄外,正中央是毛主席像,下面写有“大海航行靠舵手”几个大字。内页印着“最高指示”:我们作计划、办事、想问题,都要从我国有6亿人口这一点出发,千万不要忘记这一点。这体现出()A.阶级斗争决定国家政治生活B.个人崇拜是十年动乱的主题C.国家政治局势影响人民生活D.意识形态制约社会价值取向解析材料中表述的是结婚证有国家领导人和指示等内容,体现出人民日常生活受“文化大革命”的影响,故C项正确。答案C8.电影《秋菊打官司》的主要情节是:20世纪80年代,已有身孕的秋菊在其丈夫被村干部踢伤丧失劳动能力后,她历经艰辛,最终把村干部告上法庭,村干部终被拘留。这部影片反映了()A.“文化大革命”后在全国范围内平反各种冤假错案B.实行的村民民主自治制度保障了人民当家做主的权利C.我国公民的法制意识明显增强D.我国已形成了完备的法律体系答案C9.“在这样一种深厚的文化积淀之...