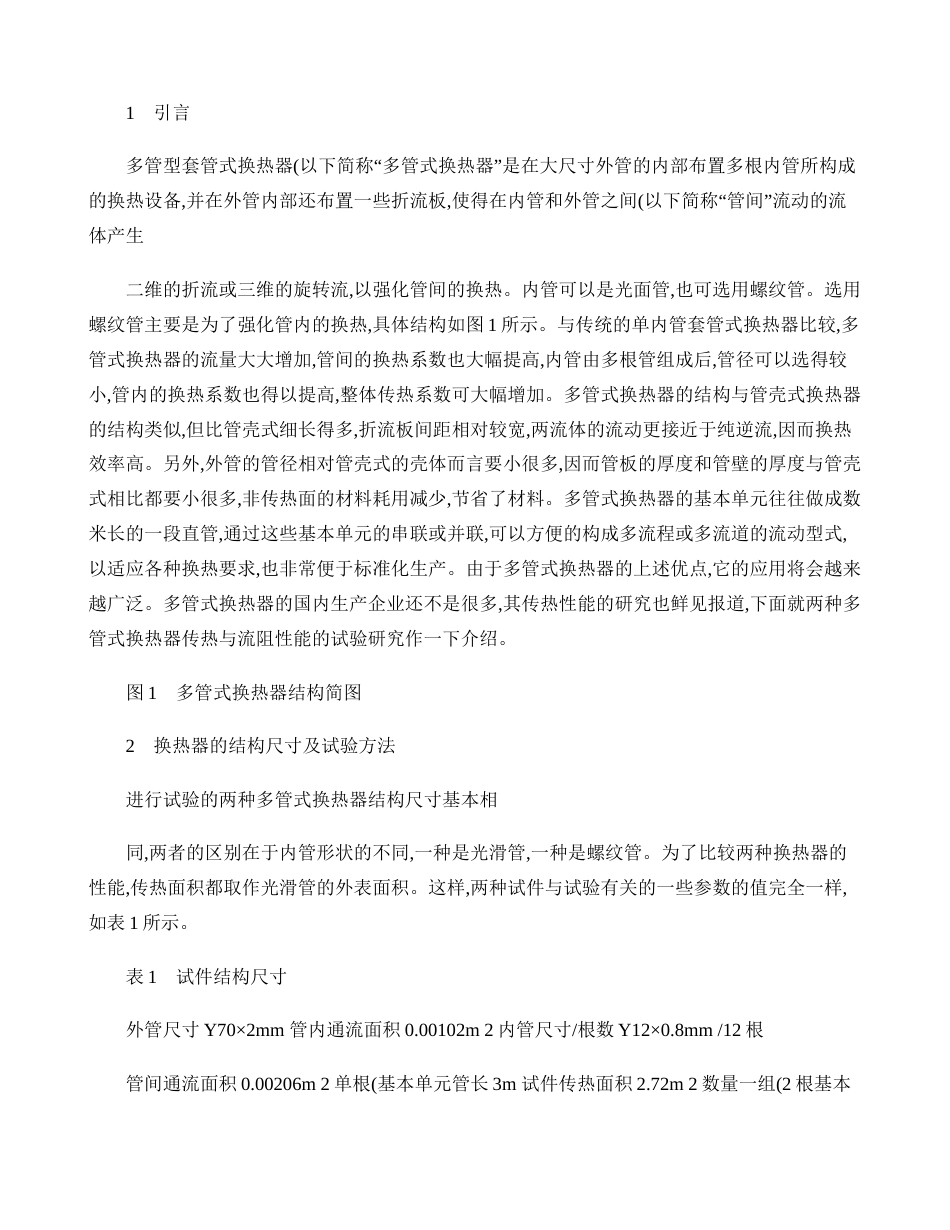

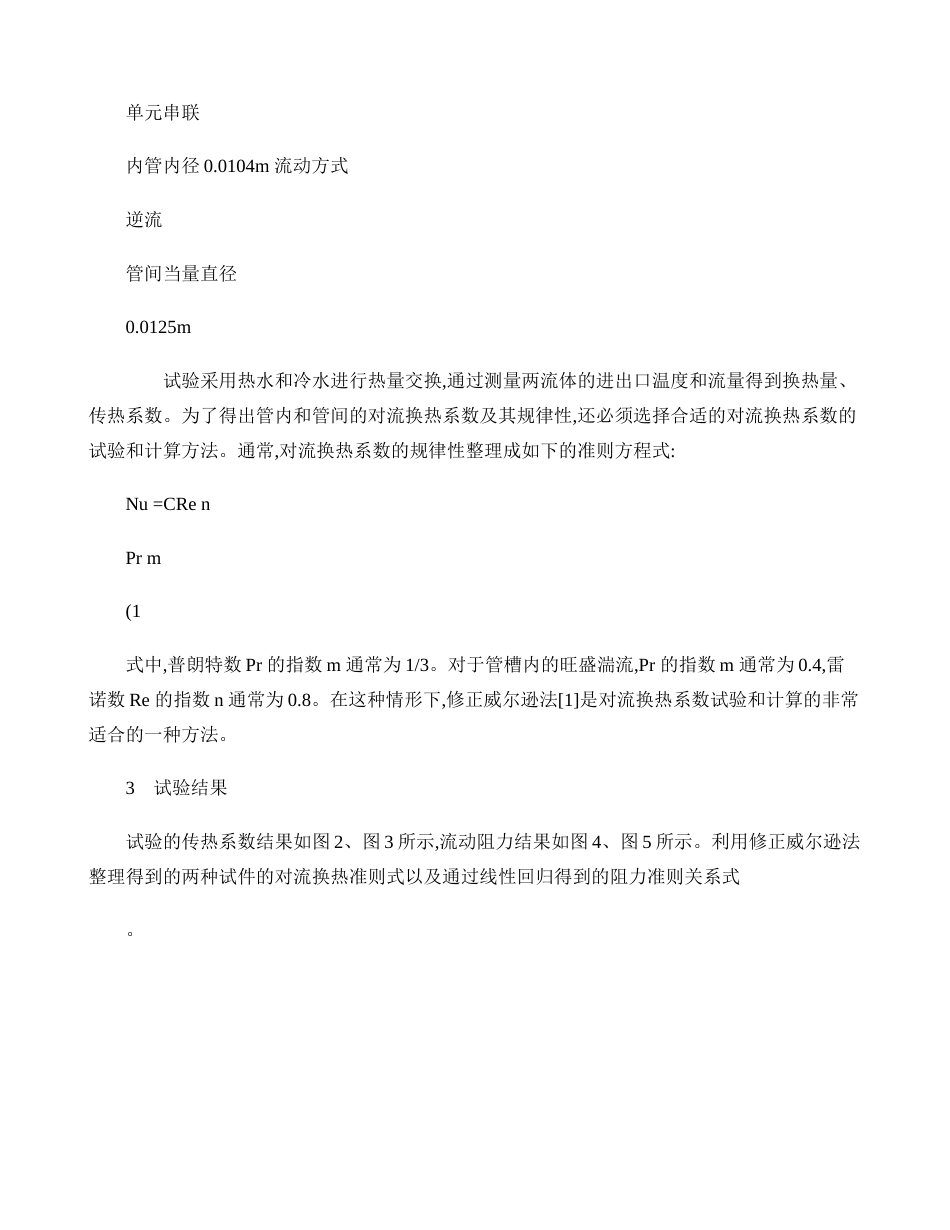

收稿日期:2001-05-11;修订日期:2001-07-02作者简介:欧阳新萍(1964-,男,江西萍乡人,上海理工大学制冷技术研究所副所长.文章编号:1001-2060(200203-0235-02多管型套管式换热器传热与流阻性能试验研究欧阳新萍1,吴国妹2,刘宝兴1(1.上海理工大学制冷技术研究所,上海200093;2.上海工业锅炉研究所,上海200070摘要:多管型套管式换热器是在大尺寸外管的内部布置多根内管所构成的换热设备,与单根内管的套管式换热器相比,流量大幅增加,选用螺纹内管和管间折流板可以强化传热。对于多管型套管式换热器的传热性能试验,采用修正威尔逊法进行试验计算,得出了两种多管型套管式换热器的传热与流动阻力性能试验结果。关键词:套管式换热器;传热试验中图分类号:TK172文献标识码:A1引言多管型套管式换热器(“”以下简称多管式换热器是在大尺寸外管的内部布置多根内管所构成的换热设备,并在外管内部还布置一些折流板,使得在内管和外管之间(“”以下简称管间流动的流体产生二维的折流或三维的旋转流,以强化管间的换热。内管可以是光面管,也可选用螺纹管。选用螺纹管主要是为了强化管内的换热,具体结构如图1所示。与传统的单内管套管式换热器比较,多管式换热器的流量大大增加,管间的换热系数也大幅提高,内管由多根管组成后,管径可以选得较小,管内的换热系数也得以提高,整体传热系数可大幅增加。多管式换热器的结构与管壳式换热器的结构类似,但比管壳式细长得多,折流板间距相对较宽,两流体的流动更接近于纯逆流,因而换热效率高。另外,外管的管径相对管壳式的壳体而言要小很多,因而管板的厚度和管壁的厚度与管壳式相比都要小很多,非传热面的材料耗用减少,节省了材料。多管式换热器的基本单元往往做成数米长的一段直管,通过这些基本单元的串联或并联,可以方便的构成多流程或多流道的流动型式,以适应各种换热要求,也非常便于标准化生产。由于多管式换热器的上述优点,它的应用将会越来越广泛。多管式换热器的国内生产企业还不是很多,其传热性能的研究也鲜见报道,下面就两种多管式换热器传热与流阻性能的试验研究作一下介绍。图1多管式换热器结构简图2换热器的结构尺寸及试验方法进行试验的两种多管式换热器结构尺寸基本相同,两者的区别在于内管形状的不同,一种是光滑管,一种是螺纹管。为了比较两种换热器的性能,传热面积都取作光滑管的外表面积。这样,两种试件与试验有关的一些参数的值完全一样,如表1所示。表1试件结构尺寸外管尺寸Υ70×2mm管内通流面积0.00102m2内管尺寸/根数Υ12×0.8mm/12根管间通流面积0.00206m2单根(基本单元管长3m试件传热面积2.72m2数量一组(2根基本单元串联内管内径0.0104m流动方式逆流管间当量直径0.0125m试验采用热水和冷水进行热量交换,通过测量两流体的进出口温度和流量得到换热量、传热系数。为了得出管内和管间的对流换热系数及其规律性,还必须选择合适的对流换热系数的试验和计算方法。通常,对流换热系数的规律性整理成如下的准则方程式:Nu=CRenPrm(1式中,普朗特数Pr的指数m通常为1/3。对于管槽内的旺盛湍流,Pr的指数m通常为0.4,雷诺数Re的指数n通常为0.8。在这种情形下,修正威尔逊法[1]是对流换热系数试验和计算的非常适合的一种方法。3试验结果试验的传热系数结果如图2、图3所示,流动阻力结果如图4、图5所示。利用修正威尔逊法整理得到的两种试件的对流换热准则式以及通过线性回归得到的阻力准则关系式。图2试验的传热系数图线图3试验的传热系数图线图4试验的管间流动阻力图线图5试验的管内流动阻力图线(平均水温13℃3.1换热准则关系式3.1.1光滑管a.管间:Nu=0.0315Re0.788Pr0.33(2b.管内:Nu=0.0297Re0.80Pr0.40(33.1.2螺纹管a.管间:Nu=0.0258Re0.825Pr0.33(4b.管内:Nu=0.0658Re0.771Pr0.40(5式中,Nu=adH/λf;Re=VdH/vdH:直径或当量直径,m:管内dH=0.0104m管间dH=0.0125mλf:流体的导热系数,W/(m℃;V:流体的流速,m/s;v:流体的运动粘度,m2/s;Pr:普朗特数。3.2阻力准则关系式3.2.1光面管a.管内:Eu=138Re-0.277N(6b.管间:Eu=688Re-0.320N(73.2.2螺纹管a.管内:Eu=67.6Re-0.152N(8b.管间:Eu=133Re-0.164N(9式中,Eu=ΔP/ρV2ΔP:流体的流动阻力,Pa;ρ:流体的密度,kg/m3;N:组数(一组两...