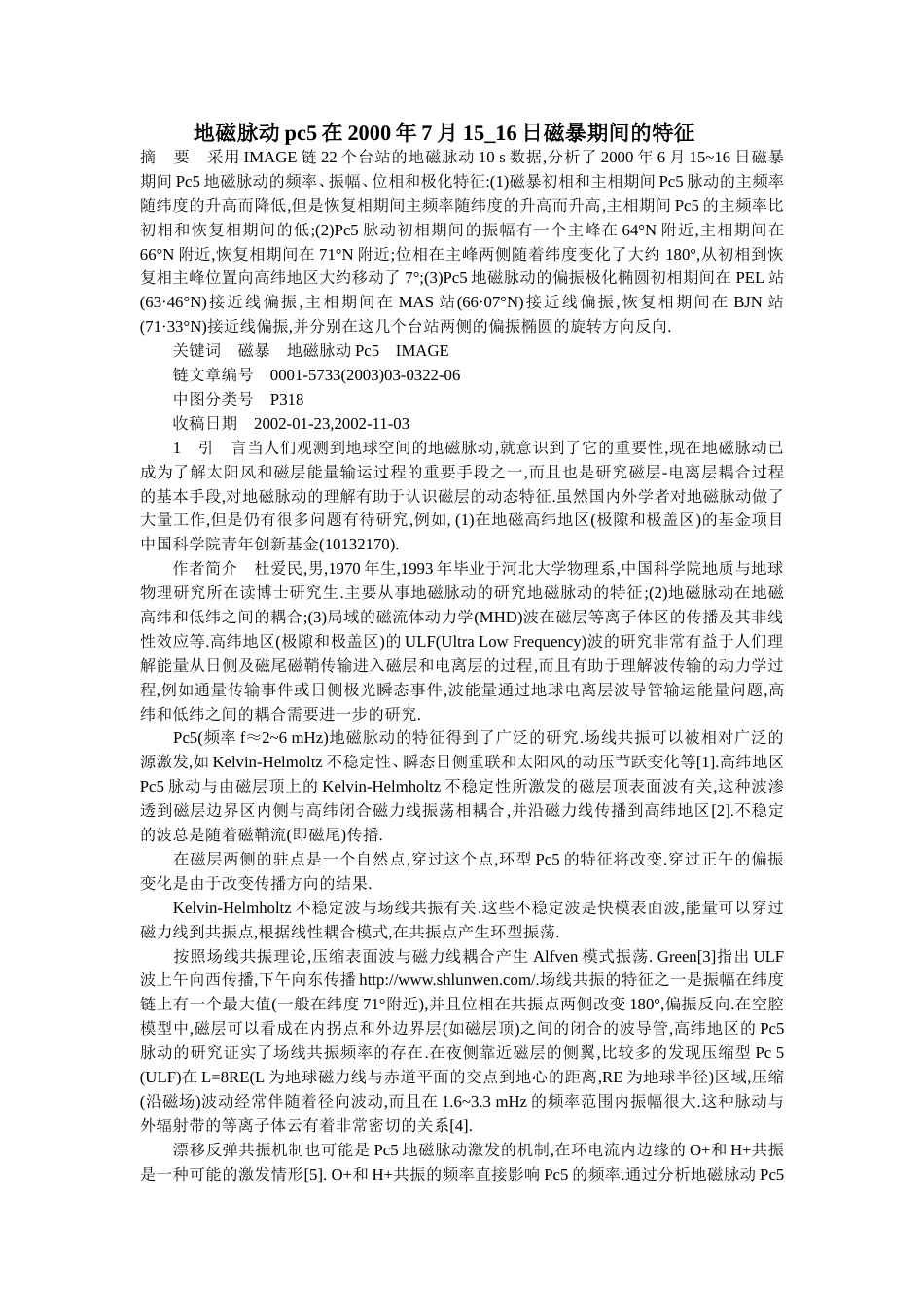

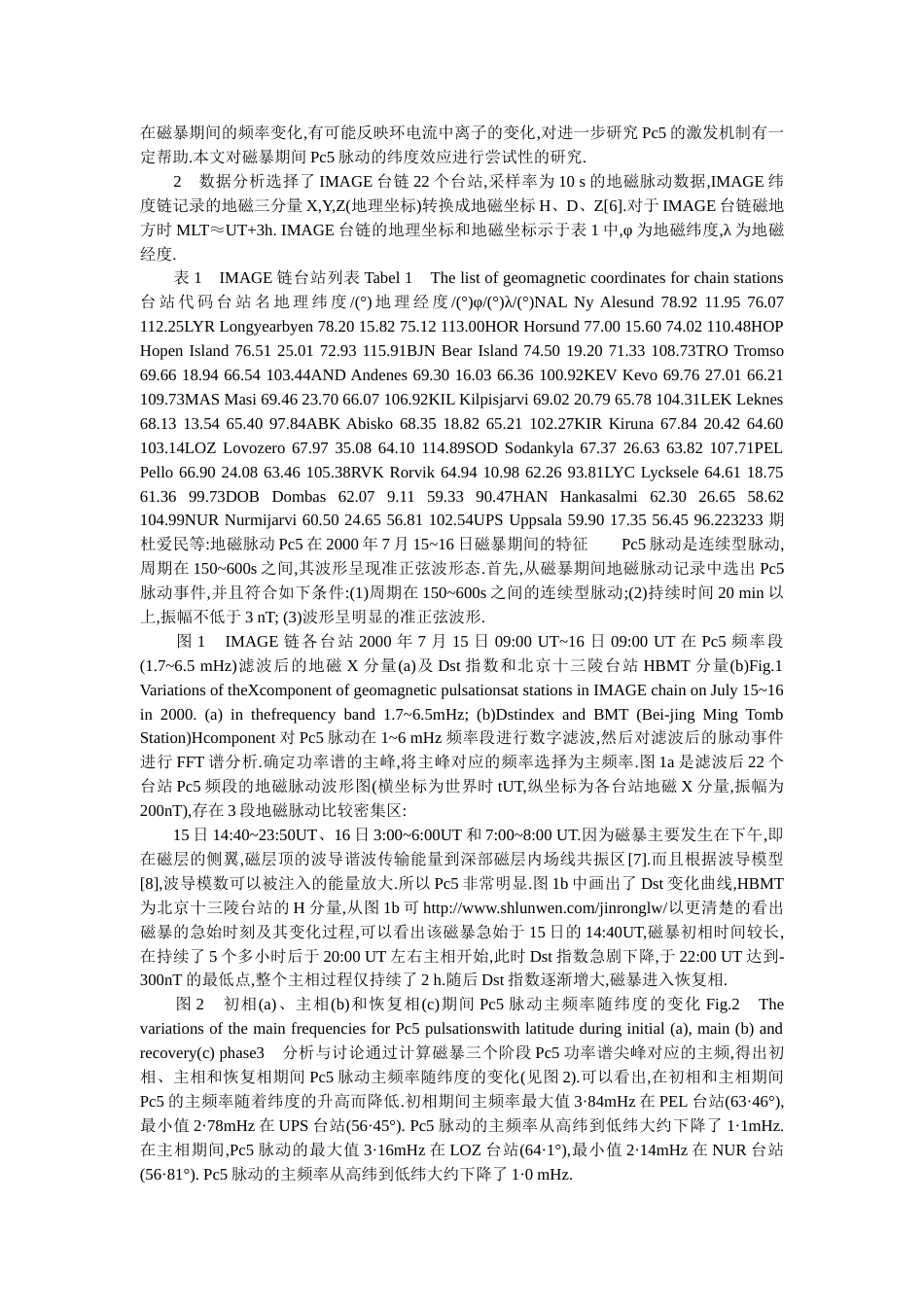

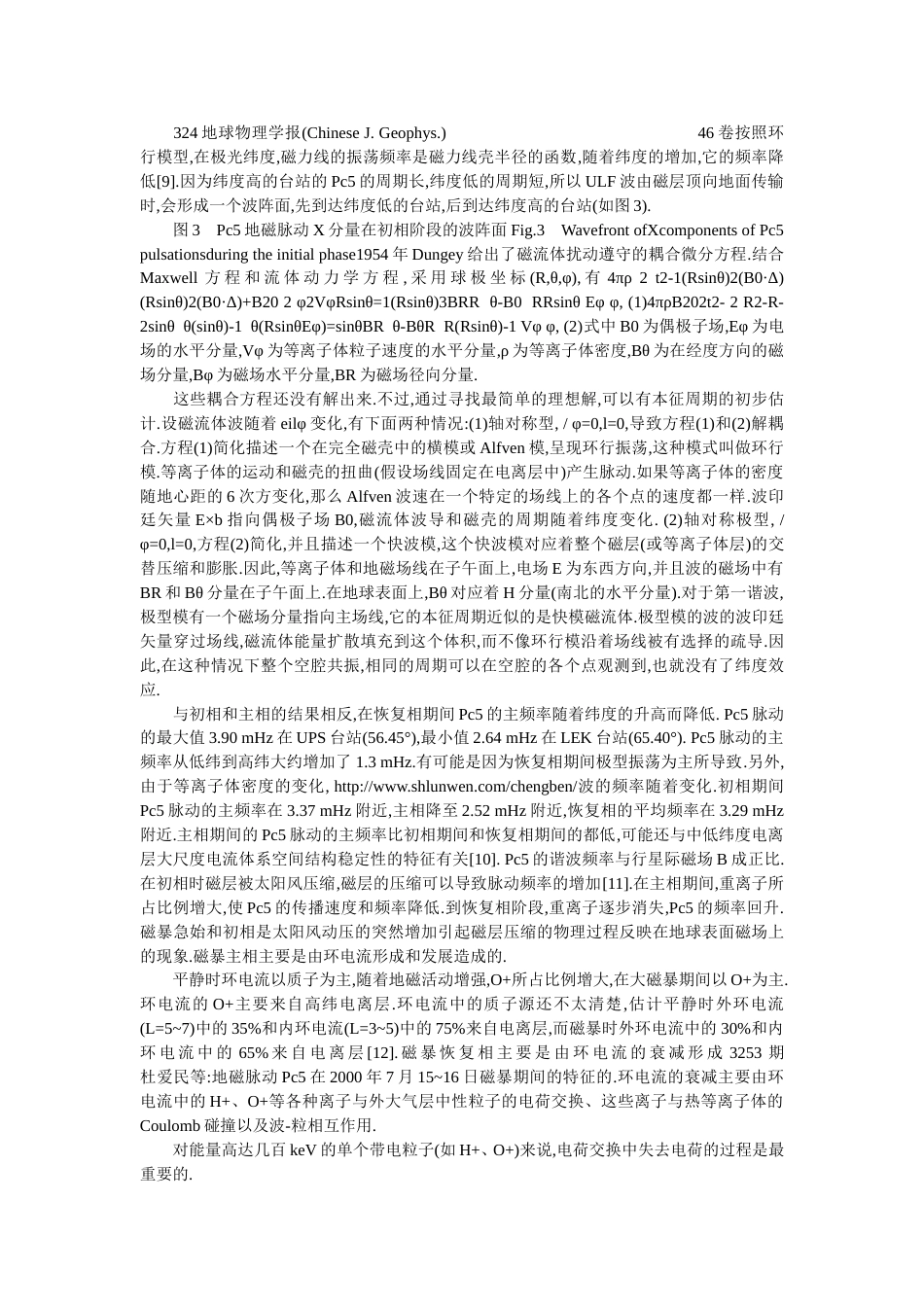

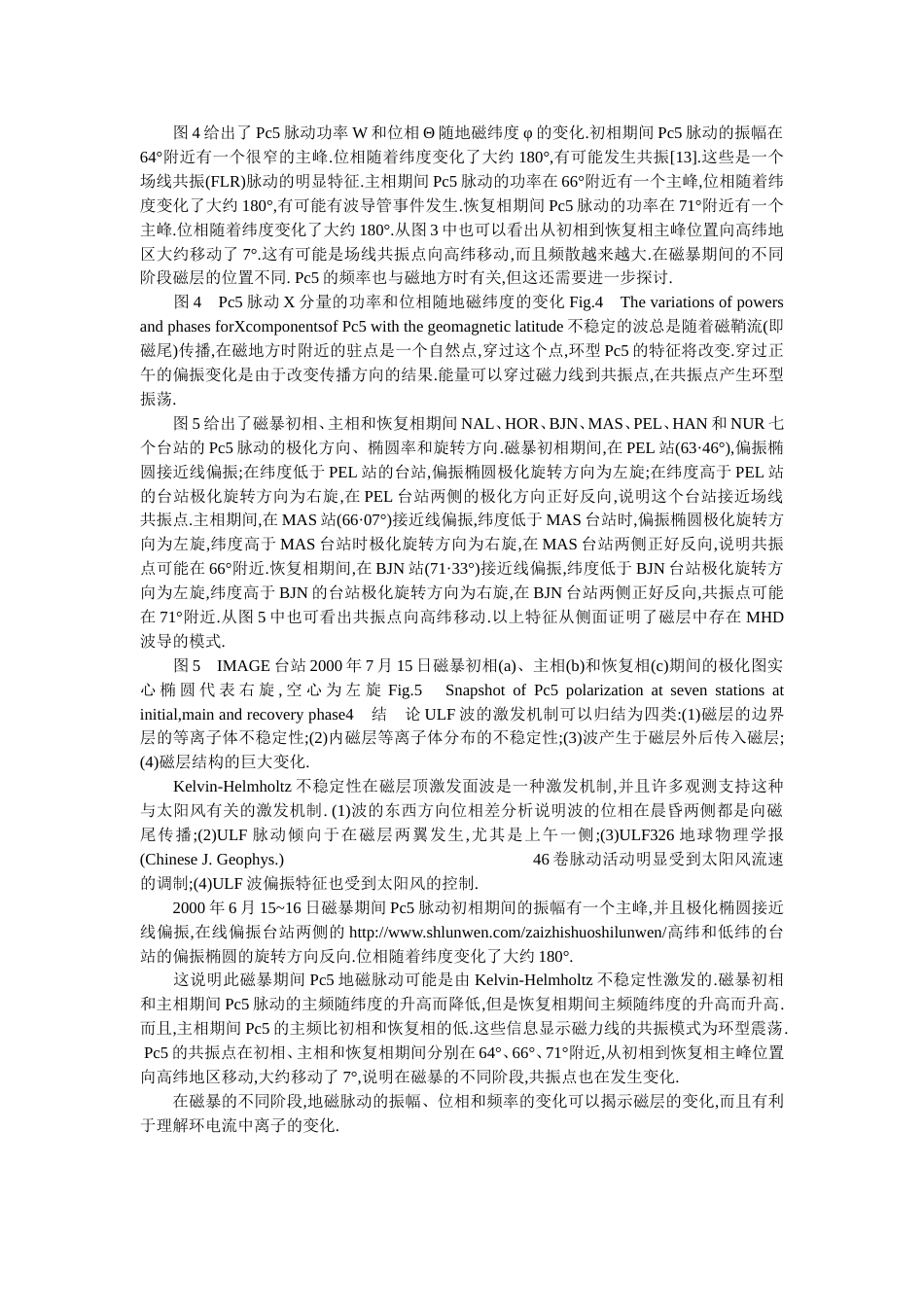

地磁脉动pc5在2000年7月15_16日磁暴期间的特征摘要采用IMAGE链22个台站的地磁脉动10s数据,分析了2000年6月15~16日磁暴期间Pc5地磁脉动的频率、振幅、位相和极化特征:(1)磁暴初相和主相期间Pc5脉动的主频率随纬度的升高而降低,但是恢复相期间主频率随纬度的升高而升高,主相期间Pc5的主频率比初相和恢复相期间的低;(2)Pc5脉动初相期间的振幅有一个主峰在64°N附近,主相期间在66°N附近,恢复相期间在71°N附近;位相在主峰两侧随着纬度变化了大约180°,从初相到恢复相主峰位置向高纬地区大约移动了7°;(3)Pc5地磁脉动的偏振极化椭圆初相期间在PEL站(63·46°N)接近线偏振,主相期间在MAS站(66·07°N)接近线偏振,恢复相期间在BJN站(71·33°N)接近线偏振,并分别在这几个台站两侧的偏振椭圆的旋转方向反向.关键词磁暴地磁脉动Pc5IMAGE链文章编号0001-5733(2003)03-0322-06中图分类号P318收稿日期2002-01-23,2002-11-031引言当人们观测到地球空间的地磁脉动,就意识到了它的重要性,现在地磁脉动已成为了解太阳风和磁层能量输运过程的重要手段之一,而且也是研究磁层-电离层耦合过程的基本手段,对地磁脉动的理解有助于认识磁层的动态特征.虽然国内外学者对地磁脉动做了大量工作,但是仍有很多问题有待研究,例如,(1)在地磁高纬地区(极隙和极盖区)的基金项目中国科学院青年创新基金(10132170).作者简介杜爱民,男,1970年生,1993年毕业于河北大学物理系,中国科学院地质与地球物理研究所在读博士研究生.主要从事地磁脉动的研究地磁脉动的特征;(2)地磁脉动在地磁高纬和低纬之间的耦合;(3)局域的磁流体动力学(MHD)波在磁层等离子体区的传播及其非线性效应等.高纬地区(极隙和极盖区)的ULF(UltraLowFrequency)波的研究非常有益于人们理解能量从日侧及磁尾磁鞘传输进入磁层和电离层的过程,而且有助于理解波传输的动力学过程,例如通量传输事件或日侧极光瞬态事件,波能量通过地球电离层波导管输运能量问题,高纬和低纬之间的耦合需要进一步的研究.Pc5(频率f≈2~6mHz)地磁脉动的特征得到了广泛的研究.场线共振可以被相对广泛的源激发,如Kelvin-Helmoltz不稳定性、瞬态日侧重联和太阳风的动压节跃变化等[1].高纬地区Pc5脉动与由磁层顶上的Kelvin-Helmholtz不稳定性所激发的磁层顶表面波有关,这种波渗透到磁层边界区内侧与高纬闭合磁力线振荡相耦合,并沿磁力线传播到高纬地区[2].不稳定的波总是随着磁鞘流(即磁尾)传播.在磁层两侧的驻点是一个自然点,穿过这个点,环型Pc5的特征将改变.穿过正午的偏振变化是由于改变传播方向的结果.Kelvin-Helmholtz不稳定波与场线共振有关.这些不稳定波是快模表面波,能量可以穿过磁力线到共振点,根据线性耦合模式,在共振点产生环型振荡.按照场线共振理论,压缩表面波与磁力线耦合产生Alfven模式振荡.Green[3]指出ULF波上午向西传播,下午向东传播http://www.shlunwen.com/.场线共振的特征之一是振幅在纬度链上有一个最大值(一般在纬度71°附近),并且位相在共振点两侧改变180°,偏振反向.在空腔模型中,磁层可以看成在内拐点和外边界层(如磁层顶)之间的闭合的波导管,高纬地区的Pc5脉动的研究证实了场线共振频率的存在.在夜侧靠近磁层的侧翼,比较多的发现压缩型Pc5(ULF)在L=8RE(L为地球磁力线与赤道平面的交点到地心的距离,RE为地球半径)区域,压缩(沿磁场)波动经常伴随着径向波动,而且在1.6~3.3mHz的频率范围内振幅很大.这种脉动与外辐射带的等离子体云有着非常密切的关系[4].漂移反弹共振机制也可能是Pc5地磁脉动激发的机制,在环电流内边缘的O+和H+共振是一种可能的激发情形[5].O+和H+共振的频率直接影响Pc5的频率.通过分析地磁脉动Pc5在磁暴期间的频率变化,有可能反映环电流中离子的变化,对进一步研究Pc5的激发机制有一定帮助.本文对磁暴期间Pc5脉动的纬度效应进行尝试性的研究.2数据分析选择了IMAGE台链22个台站,采样率为10s的地磁脉动数据,IMAGE纬度链记录的地磁三分量X,Y,Z(地理坐标)转换成地磁坐标H、D、Z[6].对于IMAGE台链磁地方时MLT≈UT+3h.IMAGE台链的地理坐标和地磁坐标示于表1中,φ为地磁纬度,λ为地磁经度.表1IMAGE链台站列表Tabel1Thelistofgeomagneticcoordinatesforc...