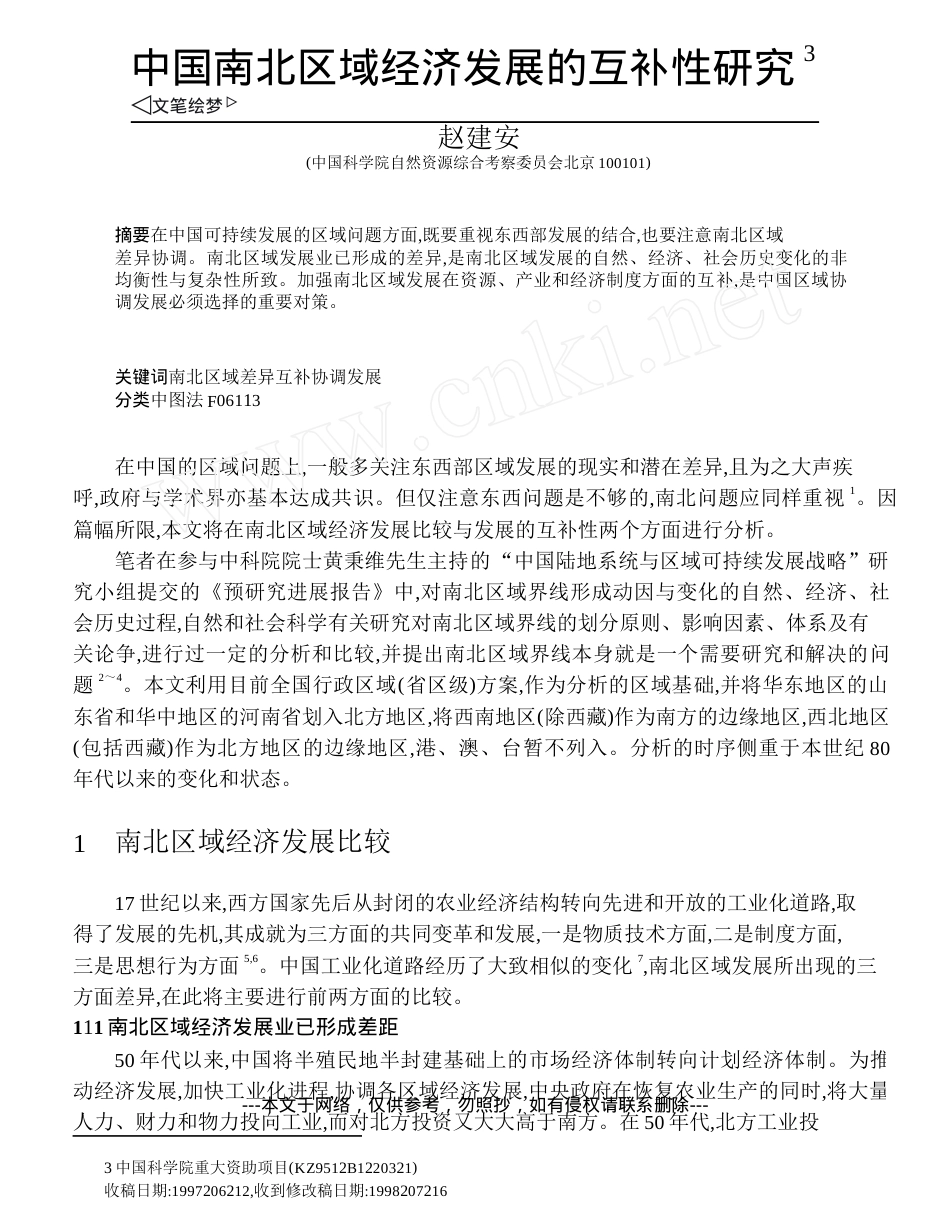

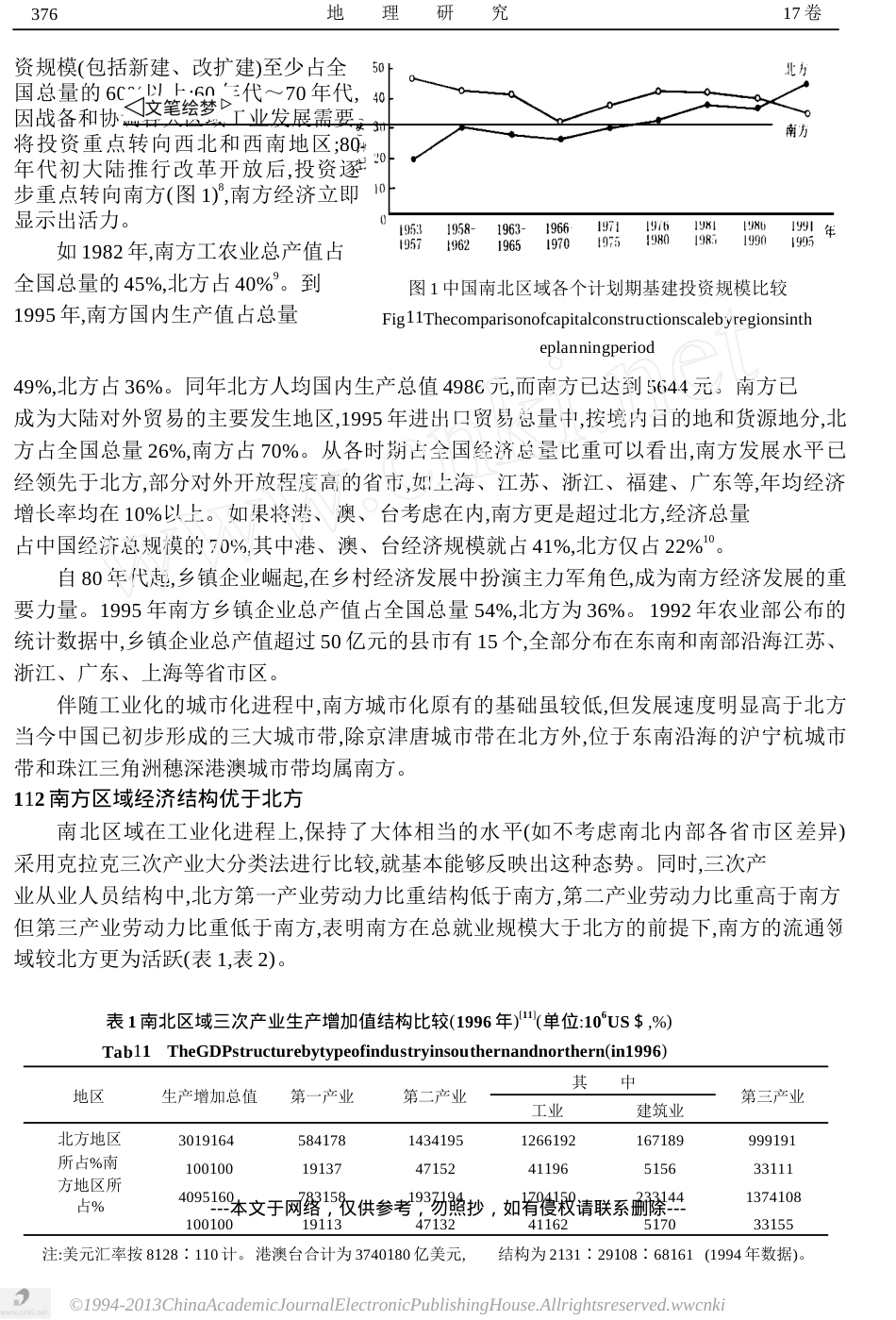

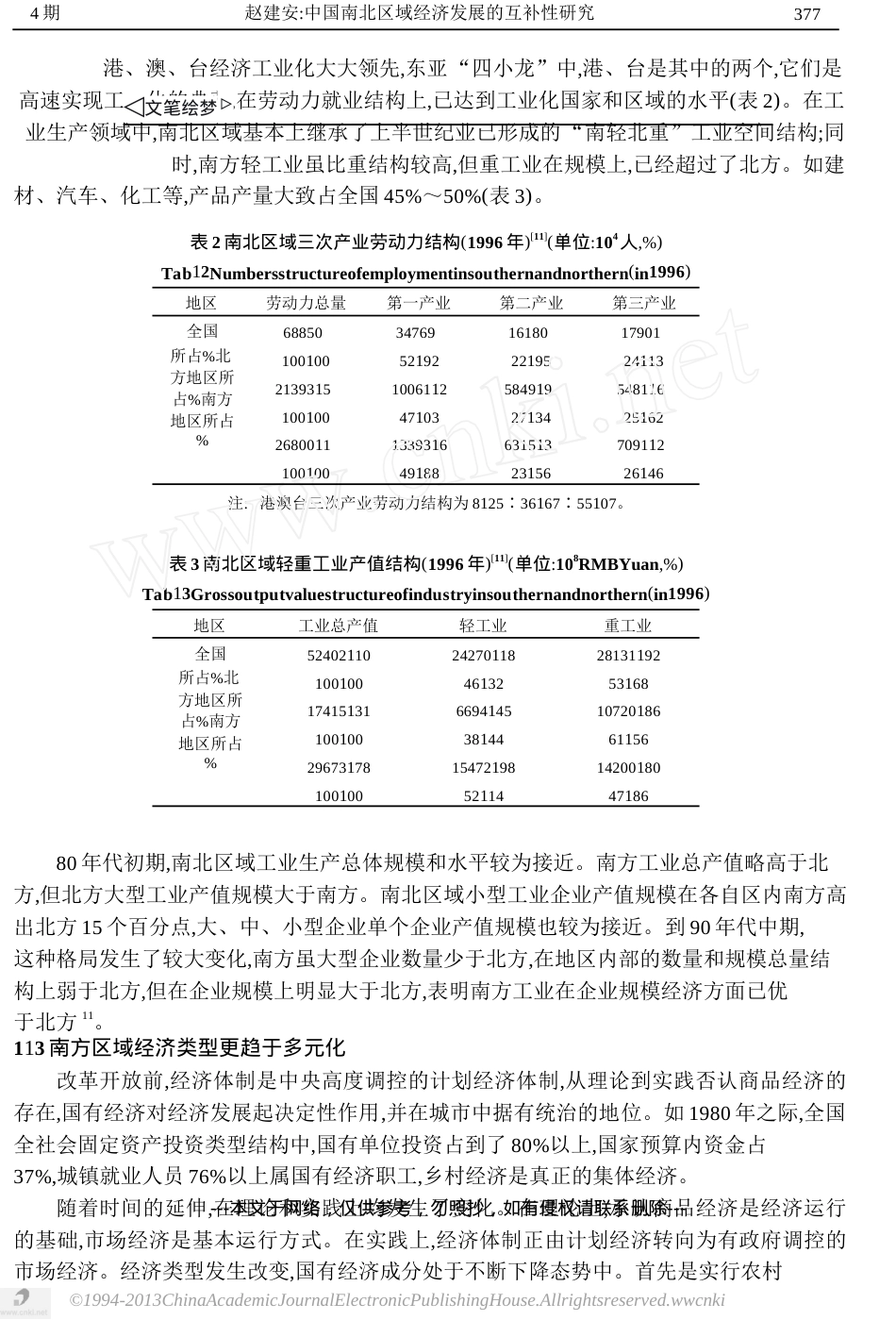

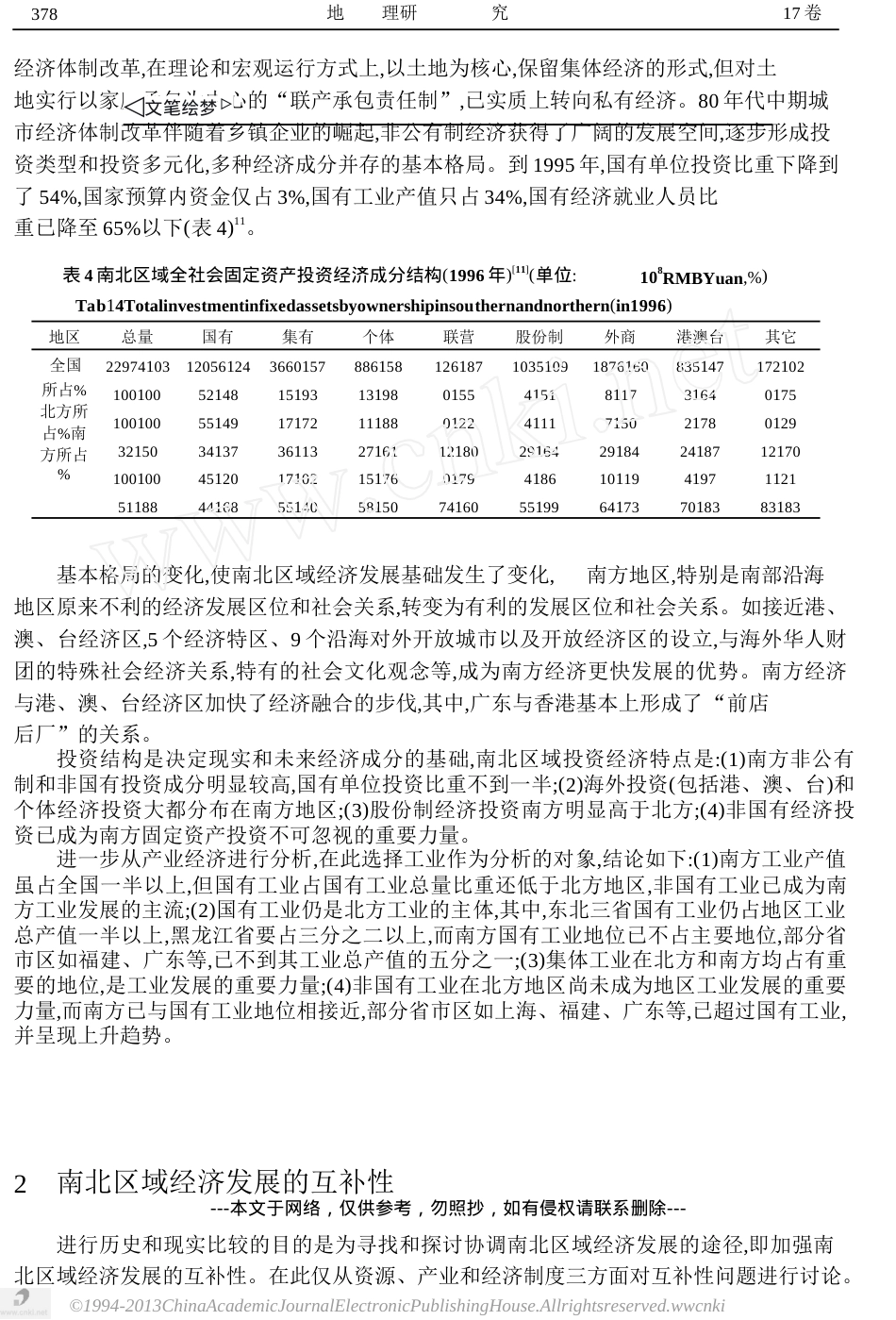

中国南北区域经济发展的互补性研究3赵建安(中国科学院自然资源综合考察委员会北京100101)摘要在中国可持续发展的区域问题方面,既要重视东西部发展的结合,也要注意南北区域差异协调。南北区域发展业已形成的差异,是南北区域发展的自然、经济、社会历史变化的非均衡性与复杂性所致。加强南北区域发展在资源、产业和经济制度方面的互补,是中国区域协调发展必须选择的重要对策。关键词南北区域差异互补协调发展分类中图法F06113在中国的区域问题上,一般多关注东西部区域发展的现实和潜在差异,且为之大声疾呼,政府与学术界亦基本达成共识。但仅注意东西问题是不够的,南北问题应同样重视1。因篇幅所限,本文将在南北区域经济发展比较与发展的互补性两个方面进行分析。笔者在参与中科院院士黄秉维先生主持的“中国陆地系统与区域可持续发展战略”研究小组提交的《预研究进展报告》中,对南北区域界线形成动因与变化的自然、经济、社会历史过程,自然和社会科学有关研究对南北区域界线的划分原则、影响因素、体系及有关论争,进行过一定的分析和比较,并提出南北区域界线本身就是一个需要研究和解决的问题2~4。本文利用目前全国行政区域(省区级)方案,作为分析的区域基础,并将华东地区的山东省和华中地区的河南省划入北方地区,将西南地区(除西藏)作为南方的边缘地区,西北地区(包括西藏)作为北方地区的边缘地区,港、澳、台暂不列入。分析的时序侧重于本世纪80年代以来的变化和状态。南北区域经济发展比较117世纪以来,西方国家先后从封闭的农业经济结构转向先进和开放的工业化道路,取得了发展的先机,其成就为三方面的共同变革和发展,一是物质技术方面,二是制度方面,三是思想行为方面5,6。中国工业化道路经历了大致相似的变化7,南北区域发展所出现的三方面差异,在此将主要进行前两方面的比较。111南北区域经济发展业已形成差距50年代以来,中国将半殖民地半封建基础上的市场经济体制转向计划经济体制。为推动经济发展,加快工业化进程,协调各区域经济发展,中央政府在恢复农业生产的同时,将大量人力、财力和物力投向工业,而对北方投资又大大高于南方。在50年代,北方工业投3中国科学院重大资助项目(KZ9512B1220321)收稿日期:1997206212,收到修改稿日期:1998207216---本文于网络,仅供参考,勿照抄,如有侵权请联系删除---地理研究17卷376资规模(包括新建、改扩建)至少占全国总量的60%以上;60年代~70年代,因战备和协调各大区域工业发展需要,将投资重点转向西北和西南地区;80年代初大陆推行改革开放后,投资逐步重点转向南方(图1)8,南方经济立即显示出活力。如1982年,南方工农业总产值占全国总量的45%,北方占40%9。到1995年,南方国内生产值占总量图1中国南北区域各个计划期基建投资规模比较Fig11Thecomparisonofcapitalconstructionscalebyregionsintheplanningperiod49%,北方占36%。同年北方人均国内生产总值4986元,而南方已达到5644元。南方已成为大陆对外贸易的主要发生地区,1995年进出口贸易总量中,按境内目的地和货源地分,北方占全国总量26%,南方占70%。从各时期占全国经济总量比重可以看出,南方发展水平已经领先于北方,部分对外开放程度高的省市,如上海、江苏、浙江、福建、广东等,年均经济增长率均在10%以上。如果将港、澳、台考虑在内,南方更是超过北方,经济总量占中国经济总规模的70%,其中港、澳、台经济规模就占41%,北方仅占22%10。自80年代起,乡镇企业崛起,在乡村经济发展中扮演主力军角色,成为南方经济发展的重要力量。1995年南方乡镇企业总产值占全国总量54%,北方为36%。1992年农业部公布的统计数据中,乡镇企业总产值超过50亿元的县市有15个,全部分布在东南和南部沿海江苏、浙江、广东、上海等省市区。伴随工业化的城市化进程中,南方城市化原有的基础虽较低,但发展速度明显高于北方当今中国已初步形成的三大城市带,除京津唐城市带在北方外,位于东南沿海的沪宁杭城市带和珠江三角洲穗深港澳城市带均属南方。112南方区域经济结构优于北方南北区域在工业化进程上,保持了大体相当的水平(如不考虑南北内部各省市区差异)采用克拉克三次产业大分类法进行比较,就基本能够反映出这种态势...